Fallstudie: Wasserstoff für die Wärme- und Kälteversorgung im Quartier

In dieser Fallstudie wird ein Quartier mit Wärme- und Kältenetz teilweise mittels Wasserstoff-Technologien versorgt. Der gesamte Planungsprozess kann im nPro-Tool durchgeführt werden: Von der Bedarfsberechnung über die Rohrdimensionierung bis hin zur Auslegung der Wärme- und Kälteerzeuger in der Energiezentrale.

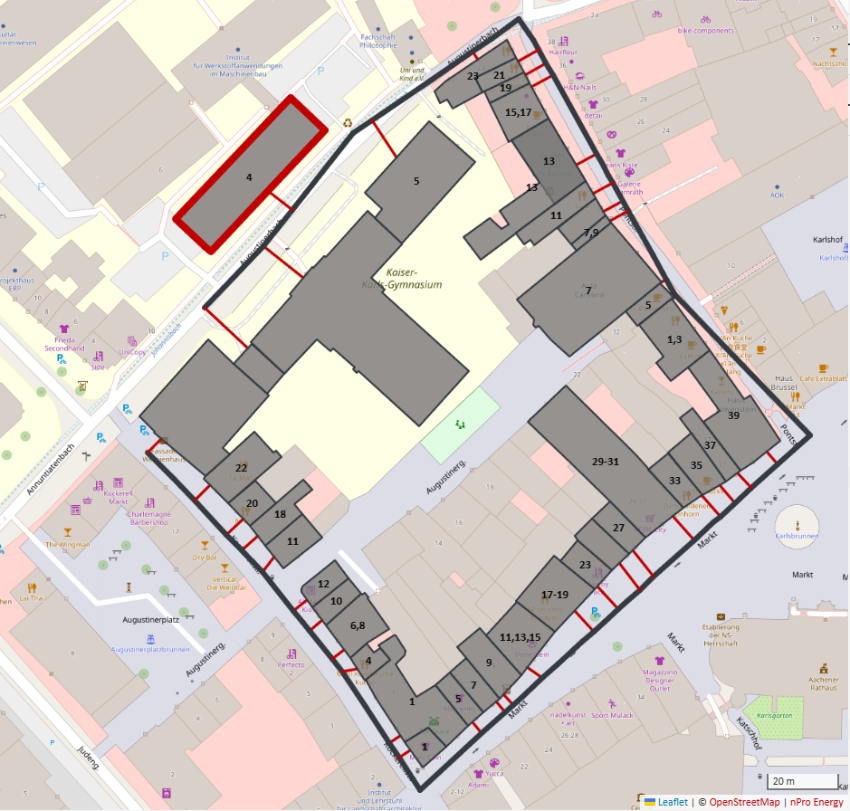

Quartier

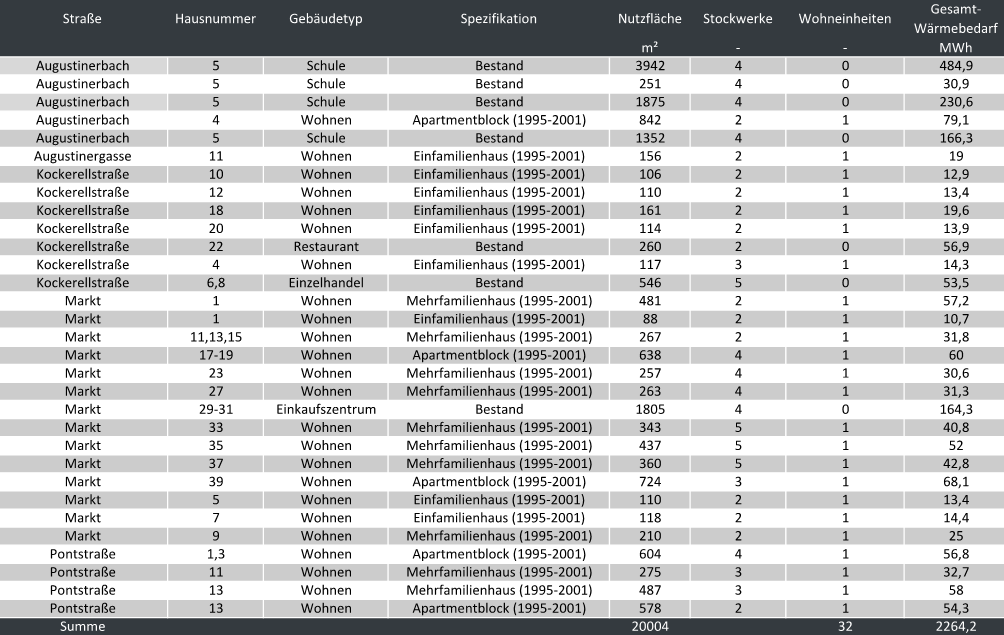

Es wird eine Energieversorgung für ein beispielhaftes Quartier mit 39 Gebäuden geplant. Das Quartier umfasst eine Schule und mehrere gemischt genutzte Wohngebäude mit Einzelhandel. Als Standort des Quartiers wird Aachen (Deutschland) angenommen.

1. Schritt: Bedarfsanalyse für Wärme, Kälte und Strom

- Gebäudestandard:

- Bestand/Altbau

- Wärmequelle/Energiezentrale:

- Fernwärme

- Abwärme aus einem Wasserstoff-Elektrolyseur

- Raumwärme- und Trinkwarmwasserbedarf:

- Deckung aus dem Nahwärmenetz

- Kältebedarf:

- Deckung von Raumklimatisierung sowie Prozesskälte (z. B. Serverkälte) über separates Kältenetz (4-Leiter-System)

- Strombedarf:

- allgemeine Bedarfe für Nutzerstrom (z. B. für Beleuchtung)

- Bedarfe für Elektromobilität

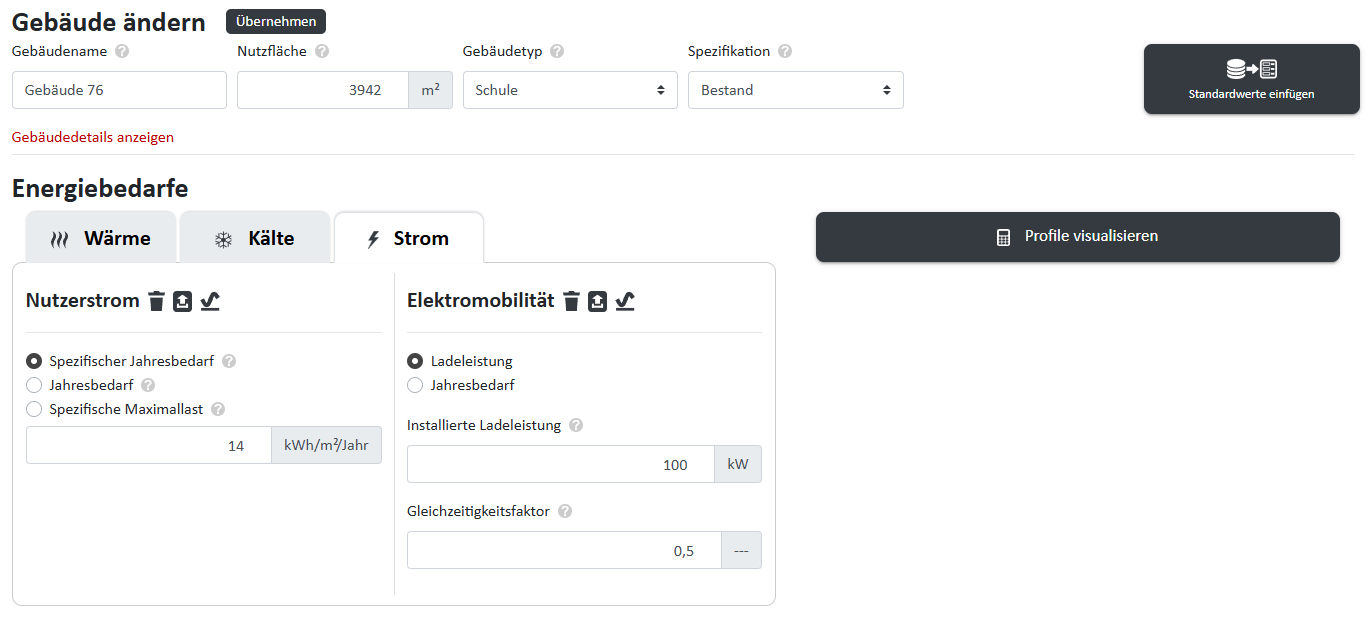

Mit wenigen Klicks können in nPro die Bedarfsprofile für jedes der 39 Gebäude erstellt werden. Jahresprofile mit stündlicher Auflösung sind für die Berechnung des Quartiers von großer Wichtigkeit, da zeit- und saisonabhängige erneuerbare Quellen (hier Photovoltaik) genutzt werden sollen.

In nPro lassen sich verschiedene Wärme-, Kälte- und Strombedarfe individuell für jedes Gebäude definieren, unter anderem Nutzerstrom, Elektromobilität oder Klimatisierung für z.B. Serverräume.

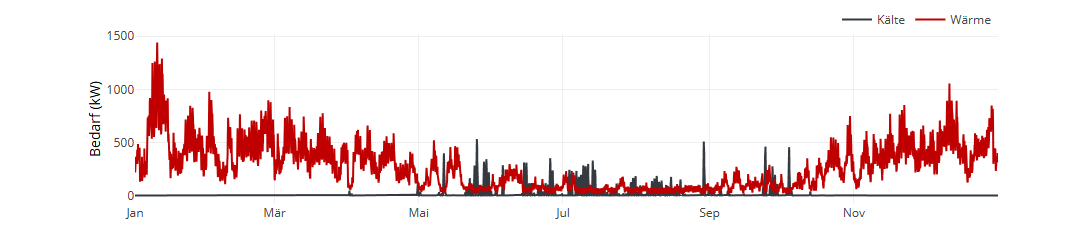

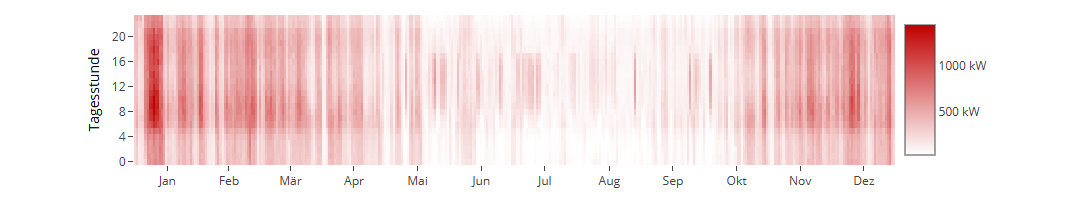

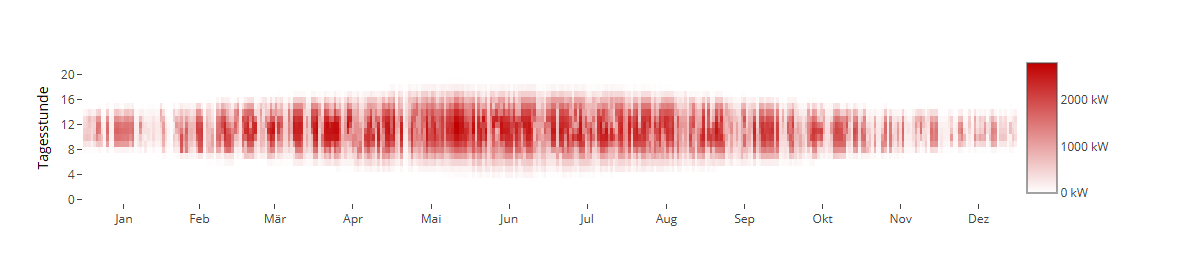

2. Schritt: Last an Energiezentrale

Nach dem Hinzufügen aller Gebäude zum Quartier können in nPro die Lastverläufe in stündlicher Auflösung dargestellt werden. In Abbildung 3 und 4 sind die Jahresprofile der Wärme- und Kälteeinspeisung an der Energiezentrale abgebildet. Diese umfassen die Energiebedarfe der Gebäude, die Wärmeverluste der Rohrleitungen und entstehende Gleichzeitigkeitsfaktoren.

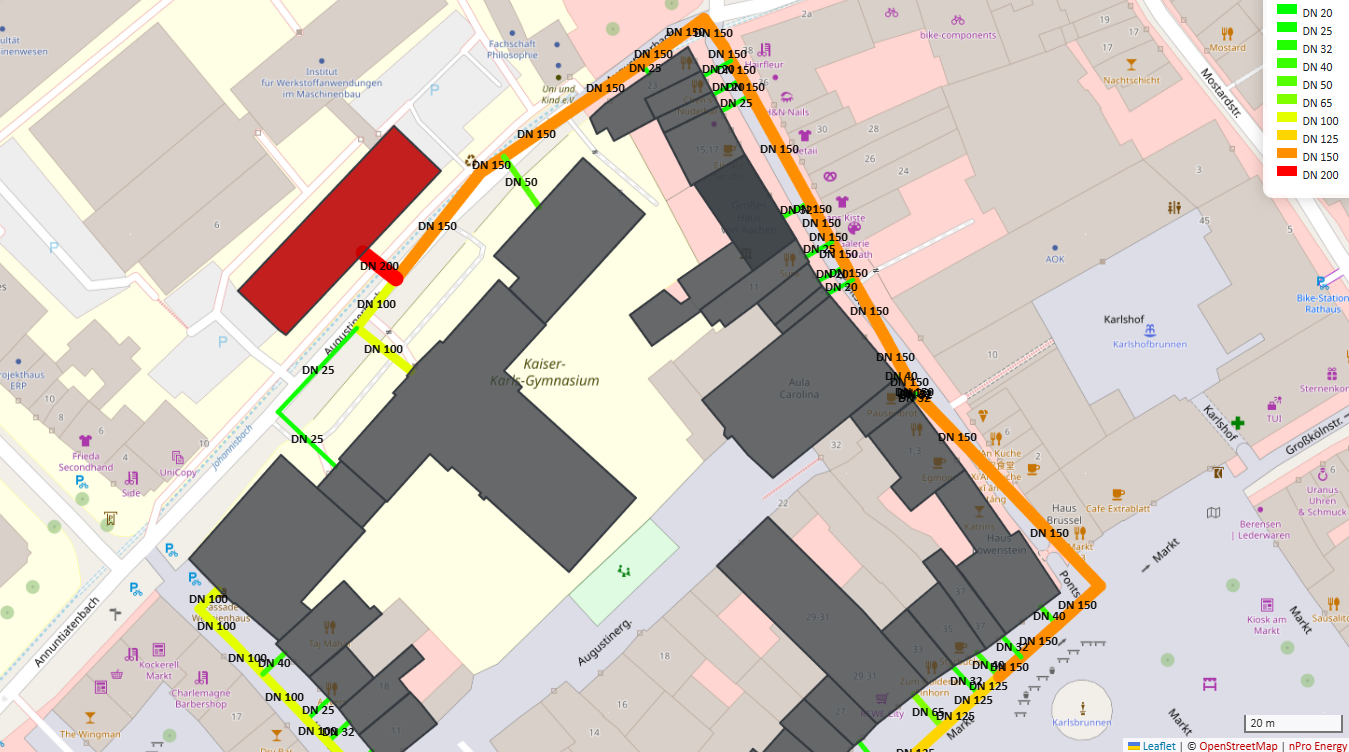

3. Schritt: Rohrdimensionierung

In nPro können für Wärmenetze die Durchmesser der Rohre automatisch dimensioniert und auf einer Kartendarstellung visualisiert werden. Das Ergebnis der Netzauslegung ist in Abbildung 5 dargestellt.

4. Schritt: Auslegung der Energiezentrale

Für das vorliegende Quartier soll eine Wärme- und Kälteversorgung sowie eine Stromversorgung unter anderem durch Wasserstoff-Technologien realisiert werden.

Für die Auslegung wird ein 3-MW-Anschluss an ein bestehendes Fernwärmenetz angenommen. Die restliche Wärme soll über einen Elektrolyse-Prozess gedeckt werden.

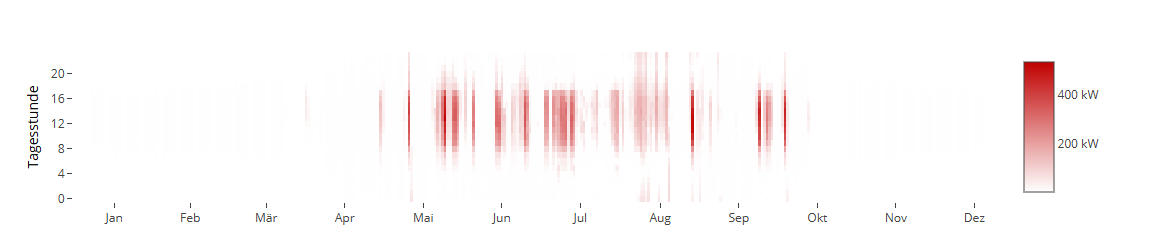

Der zu installierende Elektrolyseur erzeugt aus überschüssigem PV-Strom Wasserstoff, welcher in das Gasnetz eingespeist wird. Die entstehende Abwärme wird in das Wärmenetz eingespeist.

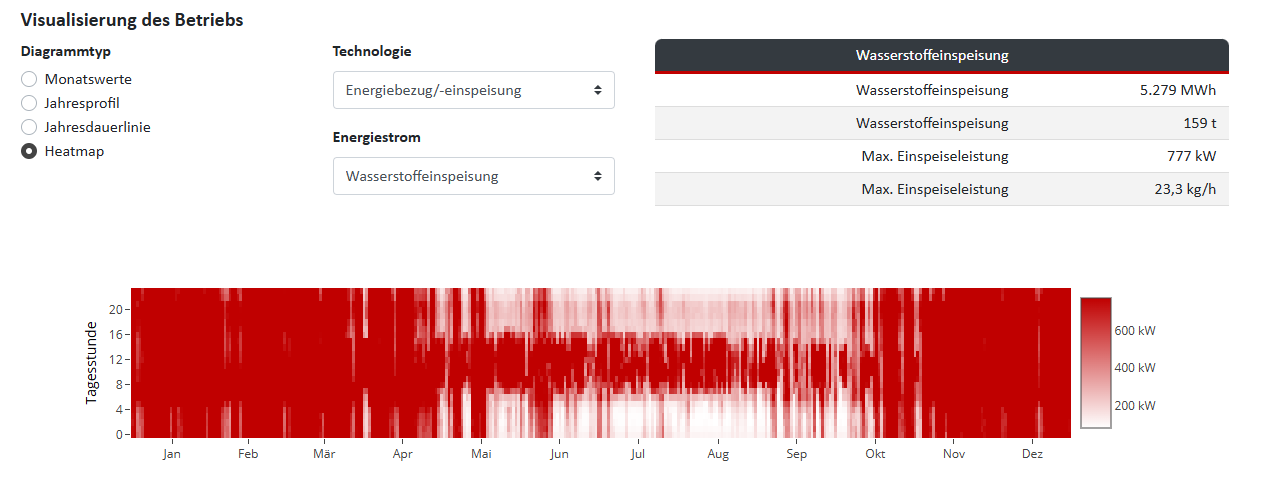

Die PV-Stromerzeugung ist in Abbildung 6 dargestellt.

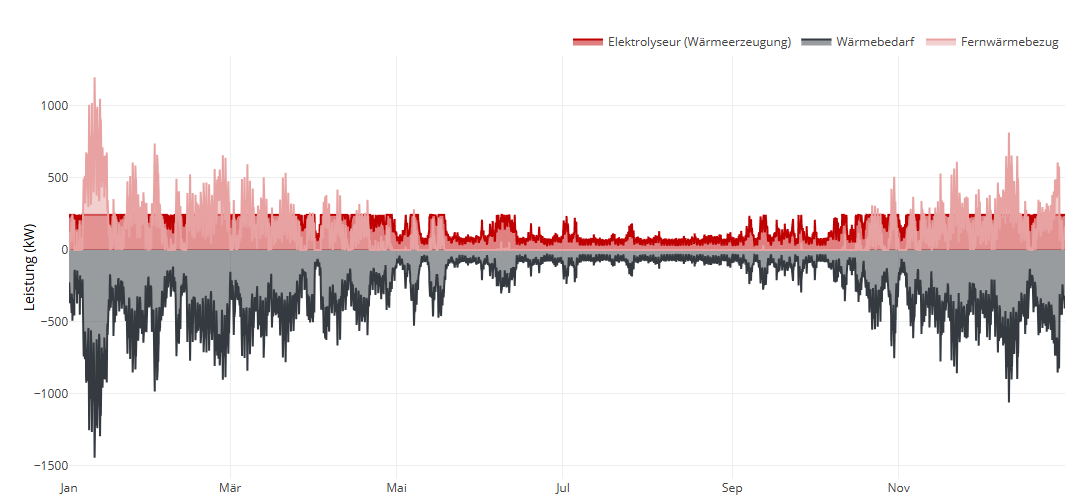

In Abbildung 7 ist der Betrieb des von nPro optimierten Energieversorgungssystems abgebildet.

Die Kältelasten werden über Kompressionskältemaschinen abgedeckt.

Die Stromversorgung des Quartiers setzt sich aus einem Anteil von 62,4 % aus dem Stromnetz

und 37,6 % erneuerbarer Stromerzeugung, ausschließlich durch Photovoltaik (PV), zusammen. Die installierte PV-Anlagenkapazität mit einer Kollektorfläche von 21.671 m²

deckt den Energiebedarf des Quartiers zu 33 % autark, wobei 81,8 % des erzeugten Stroms vor Ort genutzt werden.

Die Wärmebereitstellung wird zu 62,5 % durch den Elektrolyseprozess abgedeckt, während 37,5 % über Fernwärme bezogen werden. Die Fernwärme hat einen spezifischen CO2-Emissionsfaktor von 150 g/kWh.

Die Kältelasten des Quartiers werden zu 100 % durch Kompressionskältemaschinen gedeckt, wobei deren jährlicher Energiebedarf 152 MWh beträgt.

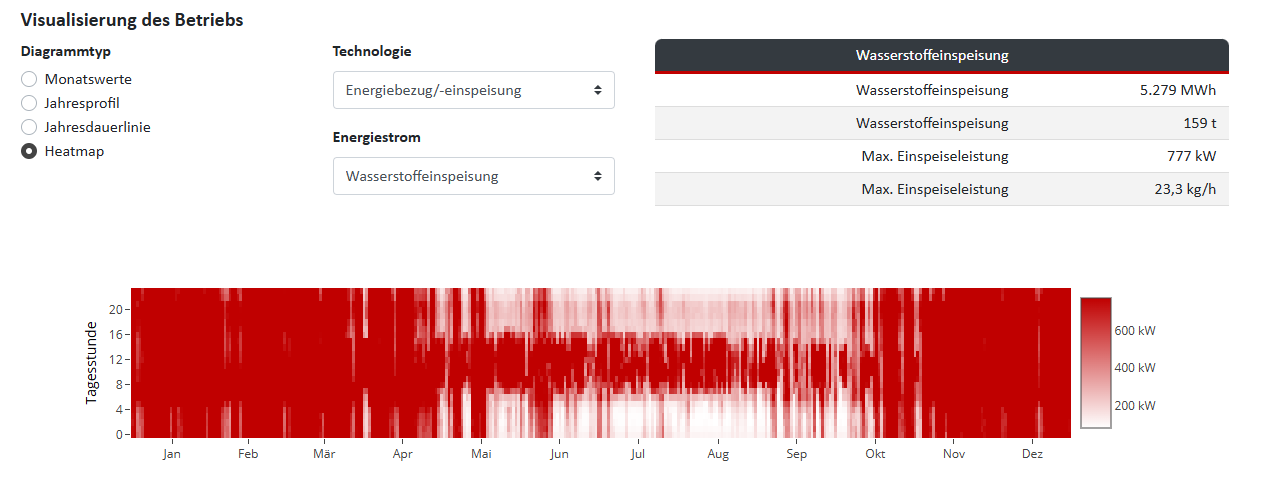

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Wasserstoff-Einspeisung, bei der überschüssige PV-Erzeugung verwendet wird. Hier werden jährlich 5.279 MWh Wasserstoff (159 t) mit einer maximalen Einspeiseleistung von 777 kW in das Gasnetz eingespeist.

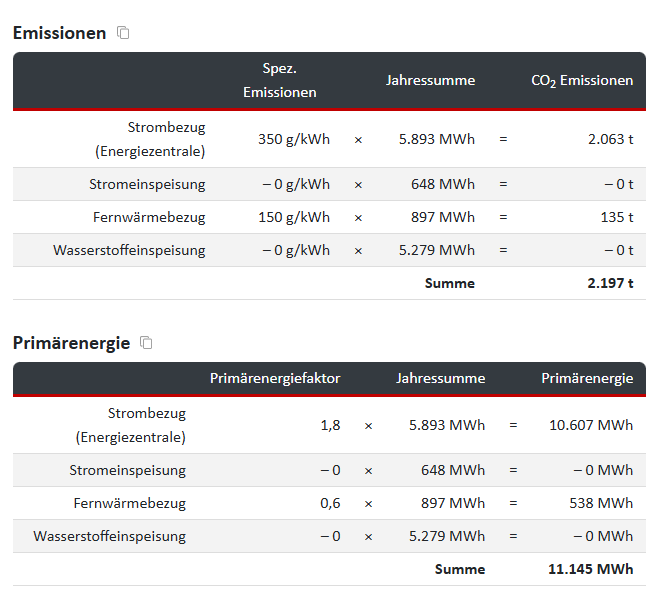

Der Primärenergiebedarf beläuft sich auf 11.145 MWh, wobei der größte Anteil (10.607 MWh) durch den Strombezug aus dem Netz entsteht.

Die CO2-Emissionen für das Quartier betragen insgesamt 2.197 t pro Jahr. Davon entfallen 2.063 t auf den Strombezug, 135 t auf den Fernwärmebezug,

während die Wasserstofferzeugung emissionsfrei erfolgt. Mit nPro können spezifische Emissionsziele definiert und das Energiesystem daraufhin optimal ausgelegt werden.

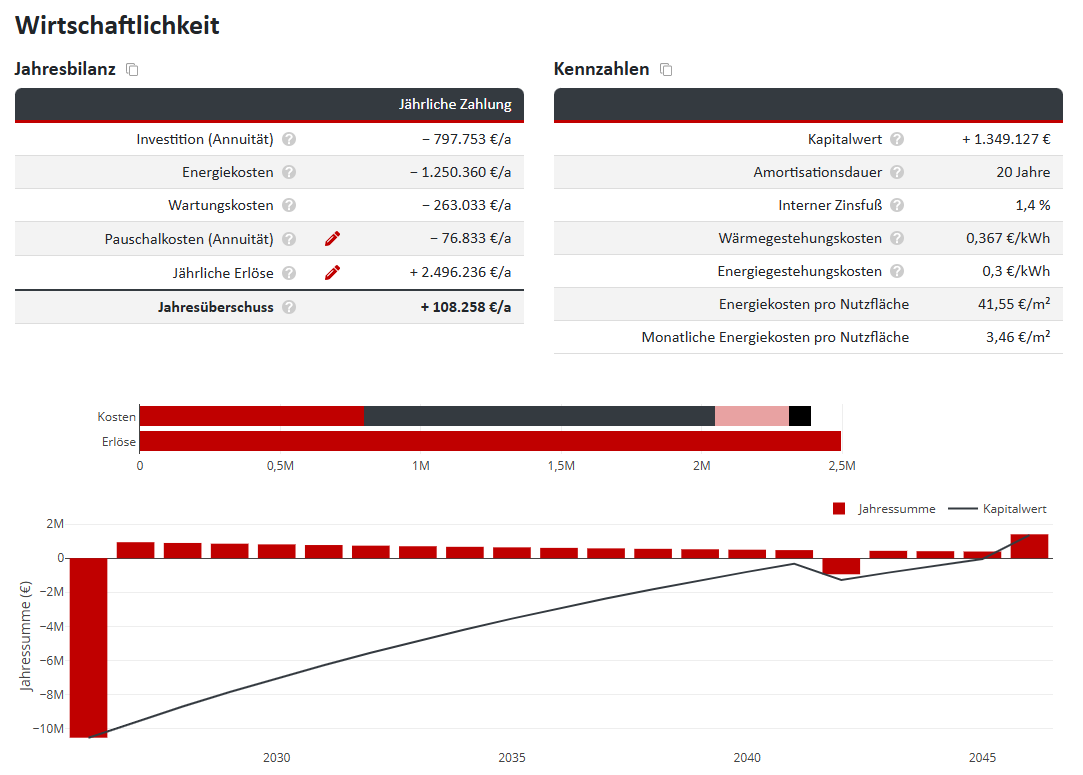

5. Schritt: Wirtschaftlichkeit

Eine Jahresbilanz und die wirtschaftliche Kennzahlen lassen sich in nPro gemäß der VDI 2067 berechnen und übersichtlich visualisieren. Diese umfassen unter anderem die Amortisationsdauer, den Kapitalwert, den internen Zinsfuß und die Wärmegestehungskosten. Dadurch wird Entscheidungsträgern eine transparente Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Energiesystems ermöglicht.

Video-Tutorial zu Wasserstoff-Energiesystemen

Ein ausführliches Video-Tutorial zur Berechnung eines Wasserstoff-Energiesystems (mit der alten Version 1.0 von nPro) finden Sie hier:

Das könnte Sie auch interessieren

nPro Software

Plane dein Quartier mit nPro!

English

English

Deutsch

Deutsch