Fallstudie: Solares Wärmenetz mit Wärmespeicher

In dieser Fallstudie wird ein Quartier mit Wärme- und Kältenetz teilweise mit Hilfe von Solarthermie versorgt. Der gesamte Planungsprozess kann im nPro-Tool durchgeführt werden: Von der Bedarfsberechnung über die Rohrdimensionierung bis hin zur Auslegung der Komponenten in der Energiezentrale und der Solarthermie-Anlage.

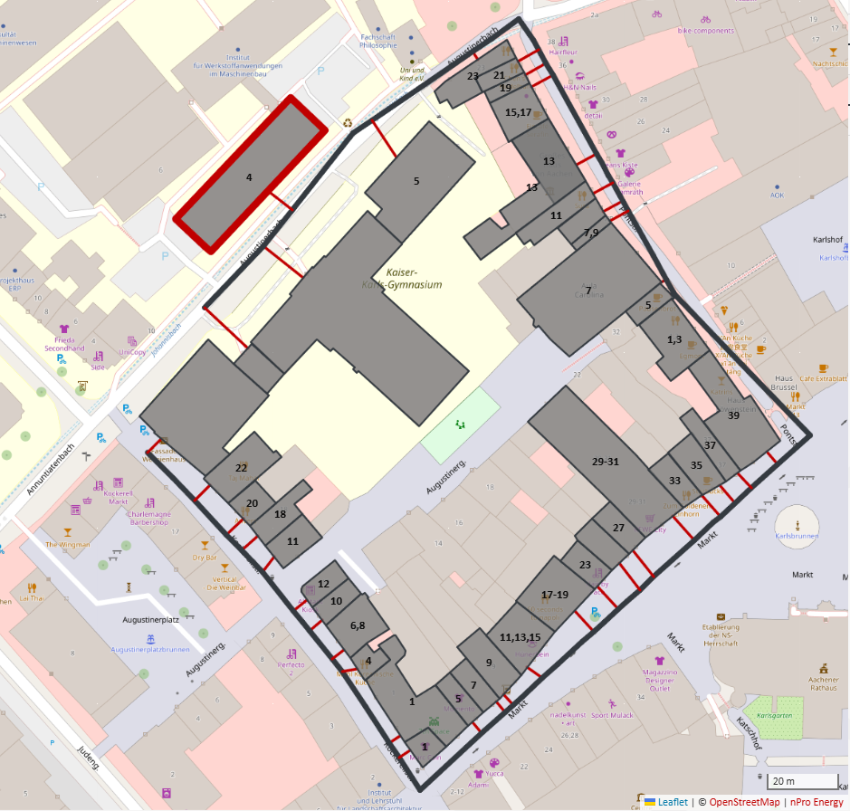

Quartier

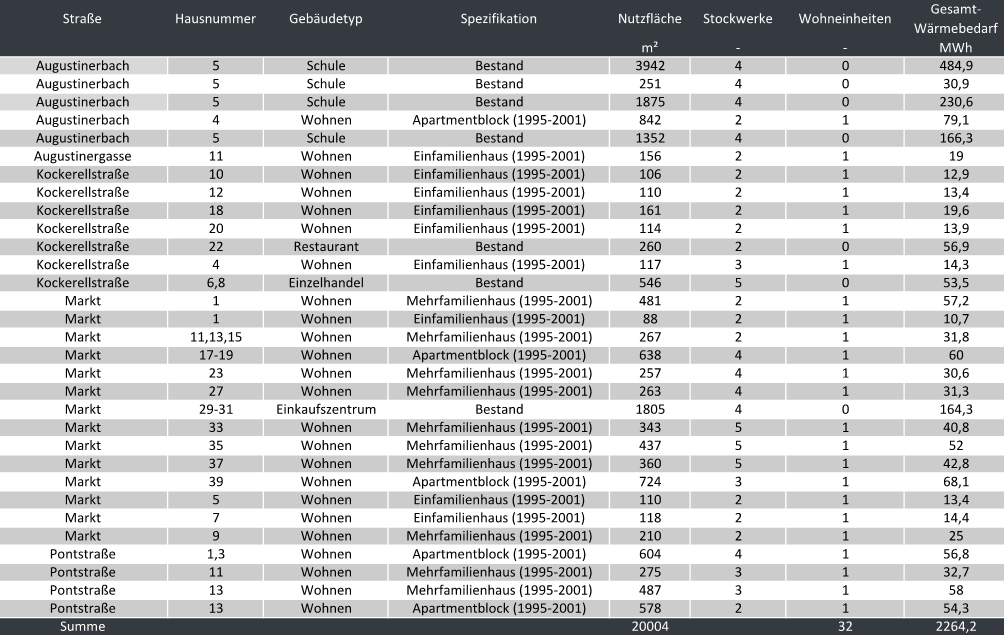

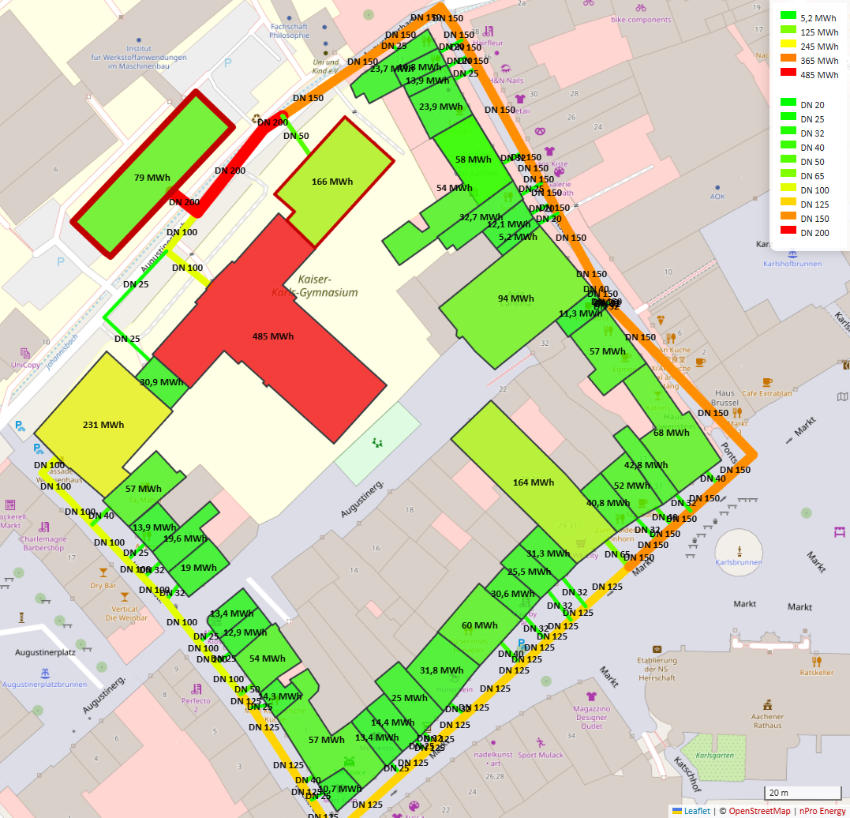

Es wird eine Energieversorgung für ein beispielhaftes Quartier mit 39 Gebäuden geplant. Das Quartier umfasst eine Schule und mehrere gemischt genutzte Wohngebäude mit Einzelhandel. Als Standort des Quartiers wird Aachen (Deutschland) angenommen.

1. Schritt: Bedarfsanalyse für Wärme, Kälte und Strom

- Raumwärme- und Trinkwarmwasserbedarf:

- Deckung über Wärmenetz

- Kältebedarf:

- Deckung von Raumklimatisierung sowie Prozesskälte (z. B. Serverkälte) über separates Kältenetz

- Strombedarf:

- allgemeine Bedarfe für Nutzerstrom (z. B. für Beleuchtung)

- Bedarfe für Elektromobilität

Mit nPro können die Bedarfsprofile mit wenigen Klicks für jedes der 39 Gebäude erstellt werden. Jahresprofile mit stündlicher Auflösung sind für die Berechnung des Quartiers von großer Wichtigkeit, da zeit- und saisonabhängige erneuerbare Quellen (hier Solarthermie) genutzt werden sollen.

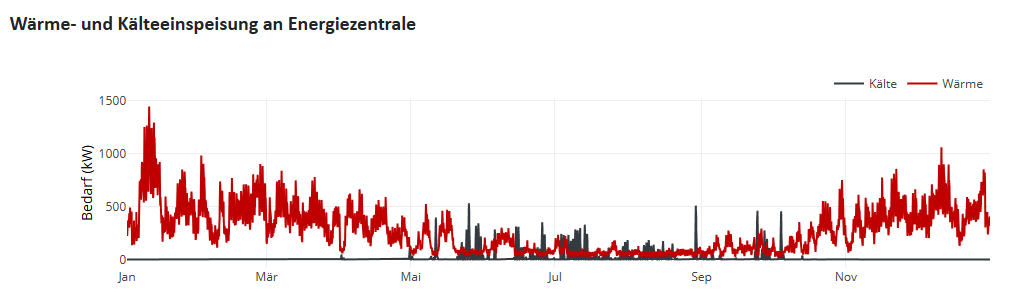

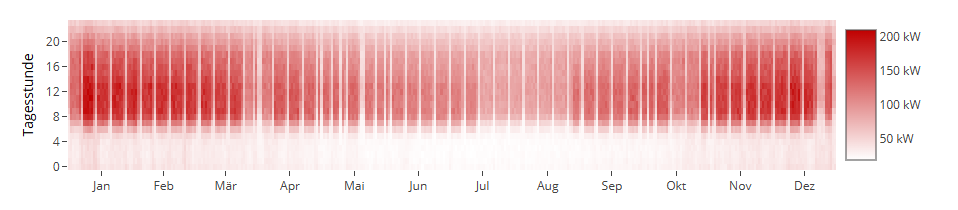

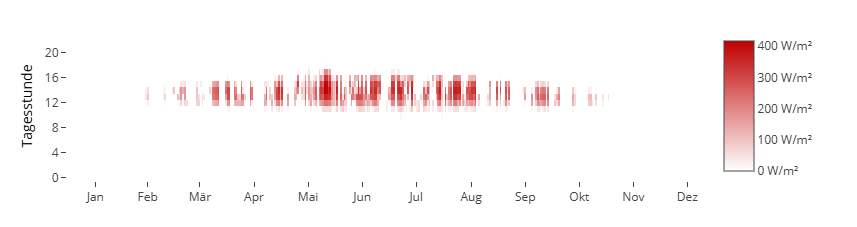

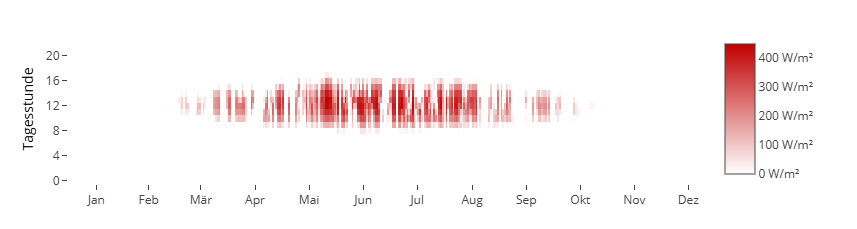

2. Schritt: Last an Energiezentrale

Nach dem Hinzufügen aller Gebäude zum Quartier können in nPro die Lastverläufe in stündlicher Auflösung dargestellt werden. In den Abbildungen 2 und 3 sind die Bedarfsprofile an der Energiezentrale für Wärme, Kälte und Strom abgebildet.

3. Schritt: Rohrdimensionierung

In nPro können für Wärmenetze die Durchmesser der Rohre automatisch dimensioniert und kartografisch visualisiert werden. In Abbildung 4 ist die kartografische Visualisierung der Gebäudeattribute und der Rohrdimensionierung dargestellt.

4. Schritt: Auslegung der Energiezentrale

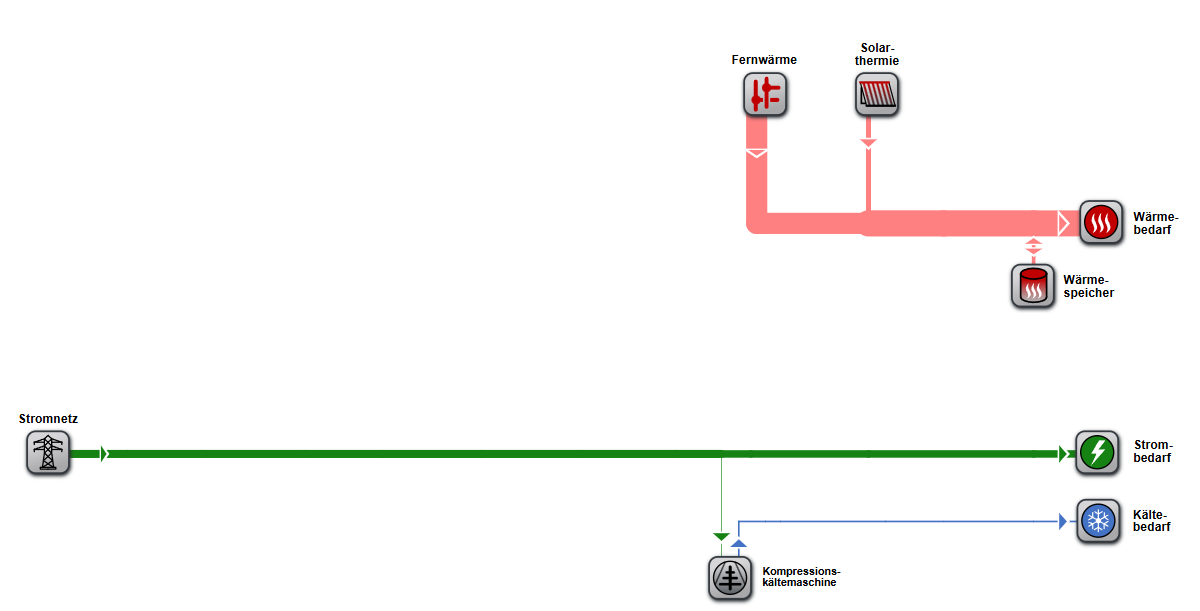

Für das vorliegende Quartier soll eine Wärme- und Kälteversorgung sowie eine Stromversorgung unter anderem durch Solarthermie realisiert werden.

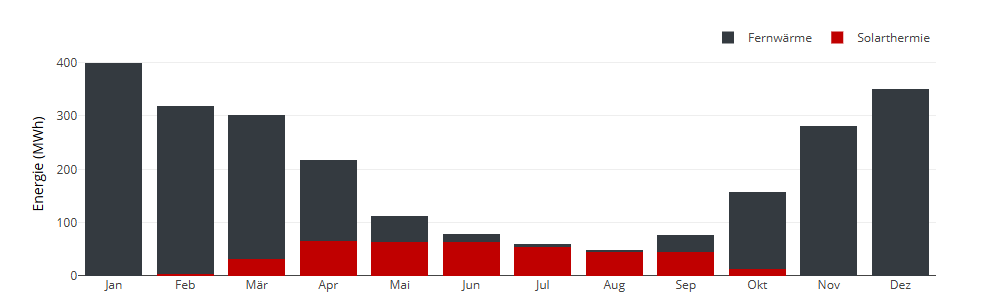

Für die Auslegung wird angenommen, dass an der Energiezentrale zusätzlich ein Anschluss an ein bestehendes Fernwärmenetz zur Grundlastdeckung vorhanden ist. Wärme aus der Solarthermie soll zum einen direkt im Quartier genutzt werden. Gleichzeitig soll überschüssige Wärme in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist werden können. Die Wärmeerzeugung aus Solarthermie ist in den Abbildungen 5a bzw. 5b für folgende Ausrichtungen dargestellt:

- 60° (Azimut) mit 103 kWh/m² Ertrag pro Kollektorfläche

- 15° (Azimut) mit 163 kWh/m² Ertrag pro Kollektorfläche

In Abbildung 6 ist der Betrieb des von nPro optimierten Energieversorgungssystems abgebildet. Die Kältebedarfe des Kältenetzes werden über Kompressionskältemaschinen gedeckt. Die vorgegebene Solarthermie-Fläche beträgt 3000 m² und entspricht damit der maximal installierbaren Fläche für dieses Quartier. Die Solarthermie-Anlage produziert 247 kWh Wärme pro m² Kollektorfläche und Jahr, was insgesamt 307 MWh ergibt. 15,9 % des Wärmebedarfs im Quartier wird somit über die Solarthermie-Anlage gedeckt, die restlichen 84,1 % über den externen Fernwärme-Anschluss. Der Strom für die Gebäudebedarfe und die Kompressionskältemaschinen wird direkt aus dem Stromnetz bezogen.

In Abbildung 7 ist der Wärmebezug aus dem externen Fernwärmenetz dargestellt. Es ist zu erkennen, dass im Sommer aufgrund der Solarthermie und des Wärmespeichers nahezu keine Wärme mehr aus dem externen Fernwärmenetz bezogen werden muss.

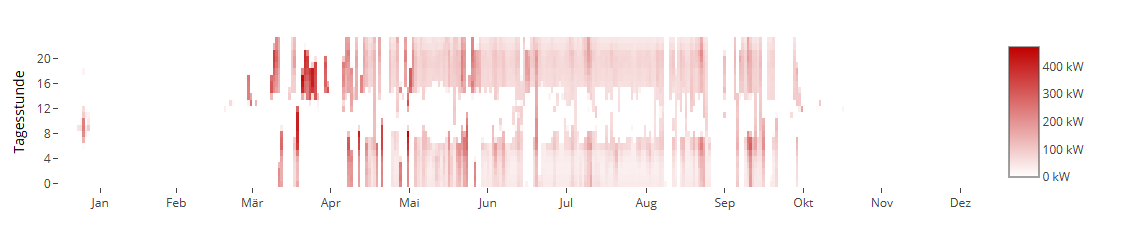

Der Betrieb des Wärmespeichers (Abbildung 8) zeigt, dass der Speicher im Sommer in den Nachmittagsstunden beladen wird und in den Abend-/Nachtstunden entladen wird.

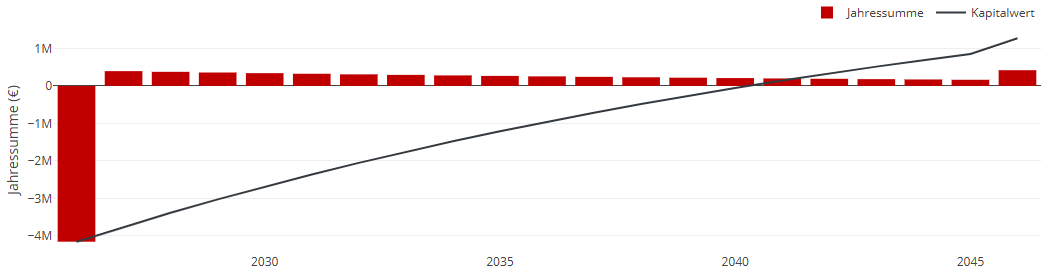

5. Schritt: Wirtschaftlichkeit

nPro ermöglicht eine Analyse der Wirtschaftlichkeit des Energieversorgungssystems. In Abbildung 8 ist die Entwicklung des Kapitalwerts über die Laufzeit des Systems dargestellt. Ein positiver Kapitalwert am Ende der Projektlaufzeit zeigt an, dass die Investition wirtschaftlich ist. Die ökologische Analyse in nPro zeigt zudem, dass die CO₂-Emissionen für dieses Quartier 563 t pro Jahr betragen.

In nPro können zur automatischen Dimensionierung der Anlagen verschiedene Optimierungsziele gewählt werden:

- Kapitalwert / annualisierte Gesamtkosten

- Mehrzieloptimierung: Kapitalwert und CO₂-Emissionen

- CO₂-Emissionen

- Minimaler Strombezug aus Stromnetz (max. Autarkie)

In dieser Fallstudie wurde als Optimierungsziel der Kapitalwert gesetzt.

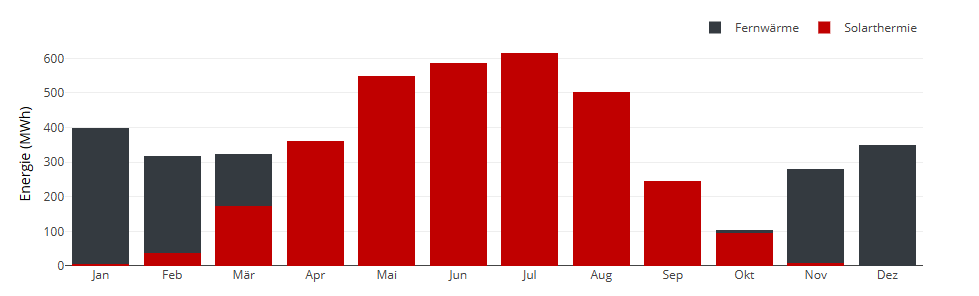

Eine Optimierung basierend auf den CO₂-Emissionen würde beispielsweise zu einer deutlichen Vergrößerung der Solarthermie-Anlage führen – bis zum hier festgelegten Maximalwert von 10.000 m². Dadurch würde sich der Anteil der durch Solarthermie gedeckten Wärme über das Jahr hinweg erheblich erhöhen. Dies ist in Abbildung 10 im Vergleich zu Abbildung 7 deutlich erkennbar:

Video-Tutorials

Ausführliche Video-Tutorials zur Berechnung von Quartieren und Wärmenetzen in nPro finden Sie hier: nPro-Tutorials

Das könnte Sie auch interessieren

nPro Software

Plane dein Quartier mit nPro!

English

English

Deutsch

Deutsch