Funktionsumfang des nPro-Tools

Eine Übersicht über den Funktionsumfang des nPro-Tools finden Sie auf dieser Übersichtsseite.

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Vorteile

nPro ist ein modulares, flexibles Software-Tool, welche die klassische, manuelle Planung von Quartieren vereinfacht und beschleunigt. Es wurde speziell für die frühe Planungsphase entwickelt, in der nur wenige Informationen zu einem Quartier und Energiesystem vorliegen. Die grundlegenden Vorteile des Tools sind:

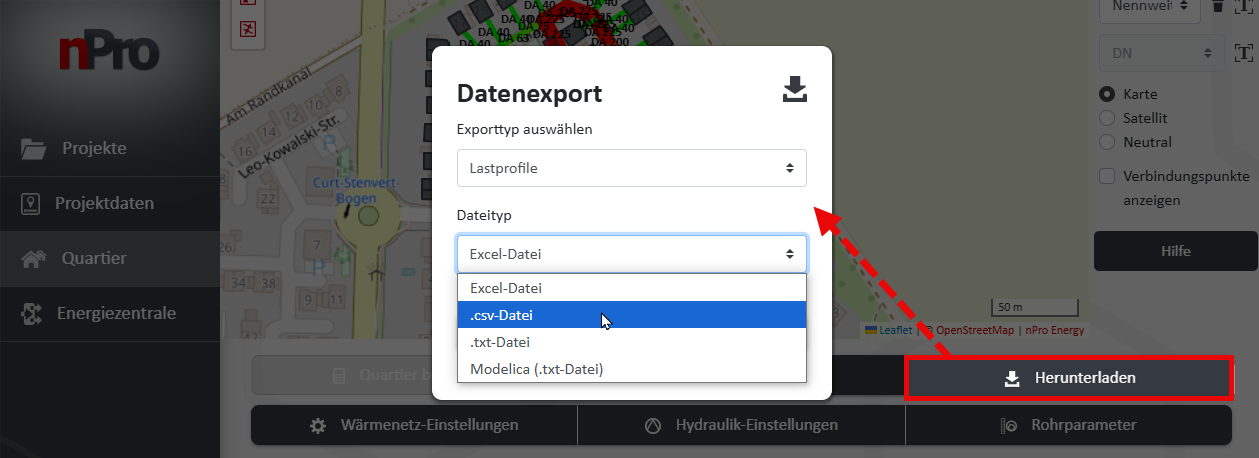

- Benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche

- Excel-Exportfunktionen für alle Berechnungsergebnisse

- Zeitreihen-Export als Excel-File, csv, txt oder modelica-Format

- nPro ist modular: nPro ist kein großes monolithisches Tool, das heißt, es kann so flexibel verwendet werden, wie es die Planung komplexer Energiesysteme erfordert: Alle Zwischenergebnisse können für eigene Berechnungen exportiert werden und es werden nur Eingabewerte abgefragt, die tatsächlich für die Berechnung erforderlich sind.

- Benutzerfreundlicher Import von Zeitreihen: Zeitreihen können bequem per Kopieren & Einfügen aus Excel eingeladen werden. Außerdem können eigene Zeitreihen mit wenigen Klicks manuell erstellt werden.

- Projekte anderen Benutzern freigeben: In Quartiersprojekten kursieren häufig übergroße Excel-Dateien mit unterschiedlichen Planungsständen unter den Projektpartnern. Das geht auch einfacher: Teilen Sie den aktuellen Projektstand einfach und bequem mit anderen Projektpartnern in nPro und arbeiten Sie gemeinsam am aktuellsten Planungsstand.

- Multi-modale Systeme benötigen dynamische Profile: Die häufig immer noch verwendeten statischen Auslegungsmethoden greifen für Systeme mit erneuerbaren Energien zu kurz. Für die Berechnung von Eigenstromnutzung von erneuerbaren Energien sind beispielsweise Zeitreihen von stündlicher Auflösung für ein ganzes Jahr erforderlich. Aus diesem Grund basieren alle Berechnungsschritte in nPro auf einer stündlichen Auflösung mit 8760 Zeitschritten.

1) Projekt anlegen

Wenn Sie bereits ein Projekt erstellt und dafür konkrete Parameter (z.B. Kosten für BHWK, Rohrnetz oder Wärmepumpendatenblätter) in nPro hinterlegt haben, können Sie diese Parameter als Datensatz gebündelt in einer Datei downloaden/exportieren. Für neue Projekte lässt sich dieser Datensatz mit allen Parametern ganz einfach über die Schaltfläche hochladen und wiederverwenden.

Projekttyp

In nPro lässt sich mit wenigen Klicks ein neues Projekt erstellen. Als Projekttyp stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Quartier (mehrere Gebäude, ein Wärmenetz, eine Energiezentrale)

- Einzelgebäude

- Energiezentrale (eigene Lastprofile verwenden)

Wetterdaten

Passend zum Standort des Projekts können Wetterdaten aus einer umfangreichen Liste von Städten ausgewählt oder eigene Wetterdaten (Zeitreihen oder .epw-Dateien) hochgeladen werden. Diese Daten dienen der nPro-Software später als Grundlage für die Simulation des optimalen Energiesystems, beispielsweise unter Einbezug von Solarthermie. Die hinterlegten Wetterdaten können zudem visualisiert, manuell abgeändert oder exportiert werden.

Projektvorlage

Sie können erheblich Zeit sparen, wenn Sie schon zu Beginn die passende Projektvorlage aus den folgenden Optionen auswählen:

- Für die Wärmeversorgung:

- Wärmenetz (> 60 °C)

- LowEx-Wärmenetz (35–60 °C) mit dezentraler Trinkwarmwasser-Nacherhitzung

- Kaltes Nahwärmenetz (0–35 °C, Anergienetz)

- Dezentrale Luft-/Erdwärmepumpen (kein Wärmenetz)

- Microgrid (strombasiertes System, kein Wärmenetz)

- Für die Kälteversorgung:

- kein Kältebedarf

- Dezentrale Kältemaschinen (Erdwärme, Luft)

- Kältenetz (6/12 °C, 4-Leiter-System)

Diese Vorauswahl versieht Ihr Projekt direkt zum Start mit dem passenden Parameterdatensatz. Alle Parameter können aber auch später jederzeit geändert werden.

Über die Schaltfläche lassen sich noch weitere Konfigurationen vornehmen, z.B. ob bei der Bedarfsprofil-Erstellung Feiertage oder die Zeitumstellung berücksichtigt werden sollen.

Damit sind die Voreinstellungen durchgeführt, und das neue Projekt kann angelegt werden.

2) Kartendarstellung und Einrichtung des Quartiers

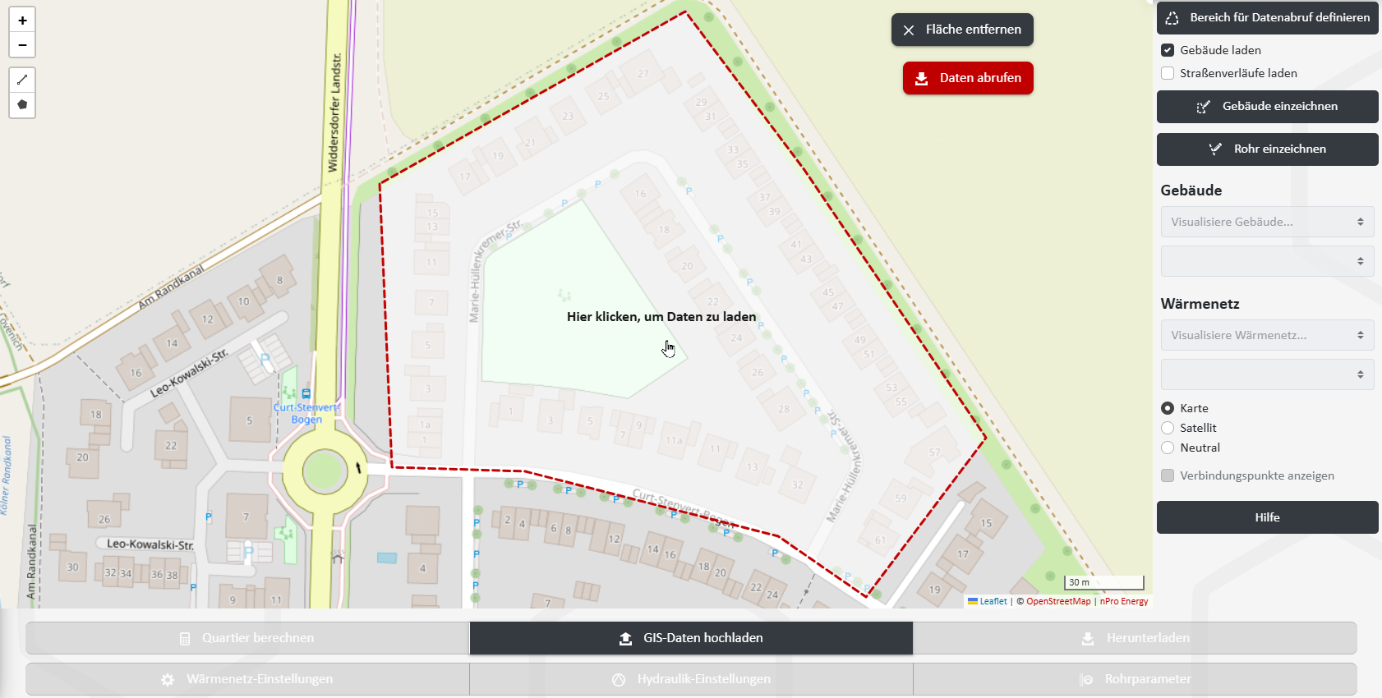

Im neu angelegten Projekt kann zunächst auf der interaktiven Karte zum Projektstandort gezoomt werden. Die OpenStreetMap-Kartendarstellung von nPro ({filename='static/tool-kartenansicht-waermenetz-planung-karte.png'}) ermöglicht eine intuitive Visualisierung des Quartiers. So lassen sich Gebäude, Wärmenetze, Wärmequellen und Netzanschlüsse leicht einstellen und analysieren. Die Bewertung von Optimierungsmöglichkeiten im Zuge geplanter Netzerweiterung oder der Integration erneuerbarer Energiequellen wird auf diese Weise stark vereinfacht.

Quartier einzeichnen

Mit ({filename='static/tool-kartenansicht-waermenetz-planung-gebaeudedaten.png'}) lässt sich manuell das Quartier einzeichnen.

Für das eingezeichnete Quartier werden nun die bei nPro hinterlegten Gebäudedaten abgerufen ({filename='static/tool-kartenansicht-waermenetz-planung-gebaeudedaten-abrufen.png'}), unter anderem die Gebäudeumrisse sowie einige Grunddaten der Gebäude.

Rohre einzeichnen

Ähnlich wie bei der Definition des Quartierbereichs kann auch der Verlauf der Haupt- und Zweigleitungen manuell in die Karte eingezeichnet werden ({filename='static/tool-kartenansicht-waermenetz-planung-rohr-einzeichnen.png'}).

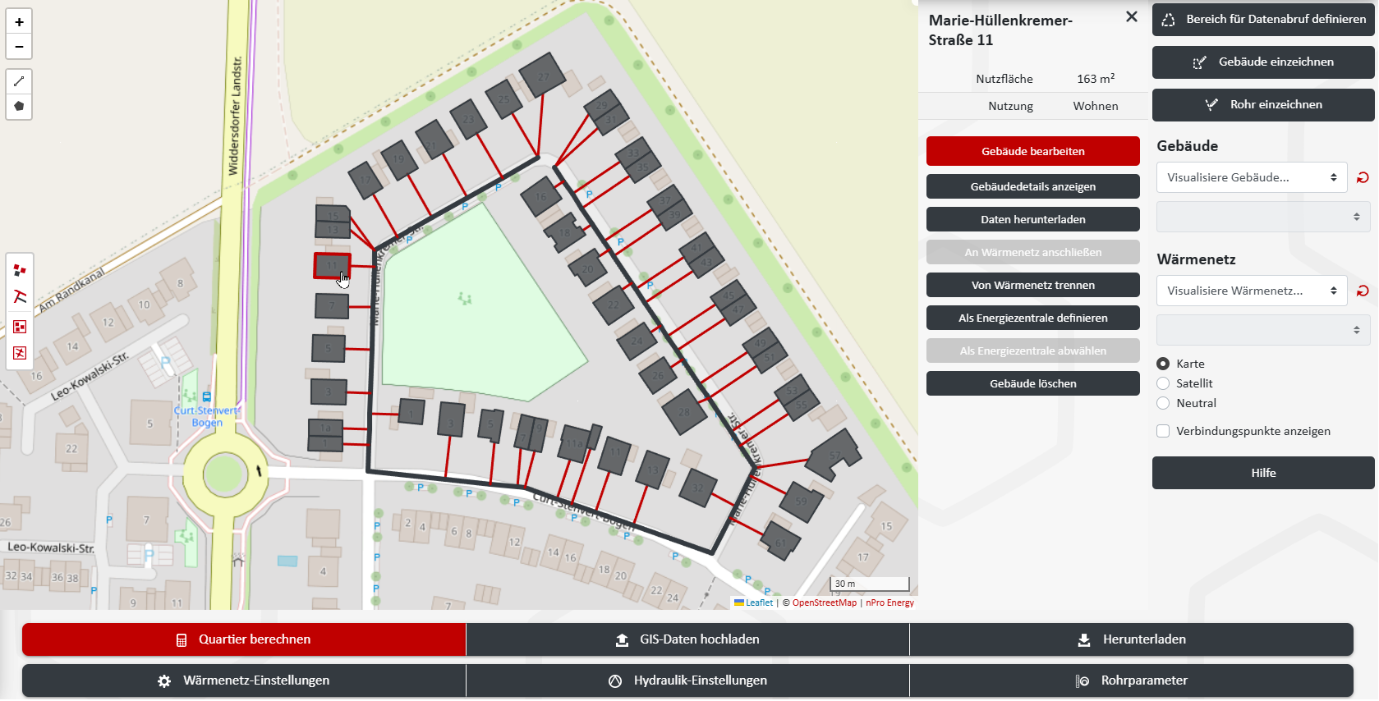

Wärmenetz einrichten

Über die Schaltflächen bzw. ({filename='static/tool-kartenansicht-waermenetz-planung-gebauede-anschliessen.png'}) lassen sich einzeln ausgewählte oder alle Gebäude gleichzeitig an die eingezeichnete Trasse anschließen.

Schließlich muss eine Energiezentrale definiert werden. Dazu wird zunächst über ein repräsentatives Gebäude für eine geplante Energiezentrale in die Karte gezeichnet, oder ein bestehendes Gebäude ausgewählt. Mit lässt sich das ausgewählte Gebäude nun als Energiezentrale festlegen.

3) Gebäude

Nach erfolgter Einrichtung des Quartiers können einzelne Gebäude (optional auch mehrere/alle Gebäude gleichzeitig) ausgewählt und über individuelle Gebäudedaten eingesehen oder abgeändert werden ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-einstellungen.png'}).

Eine weitere Möglichkeit, alle Gebäude gleichzeitig zu definieren, bietet die Schaltfläche . Hier können Gebäudedaten als Excel-, CSV-, GeoJSON-, GeoPackage- oder Shape-Datei importiert werden, siehe auch dieser Abschnitt im

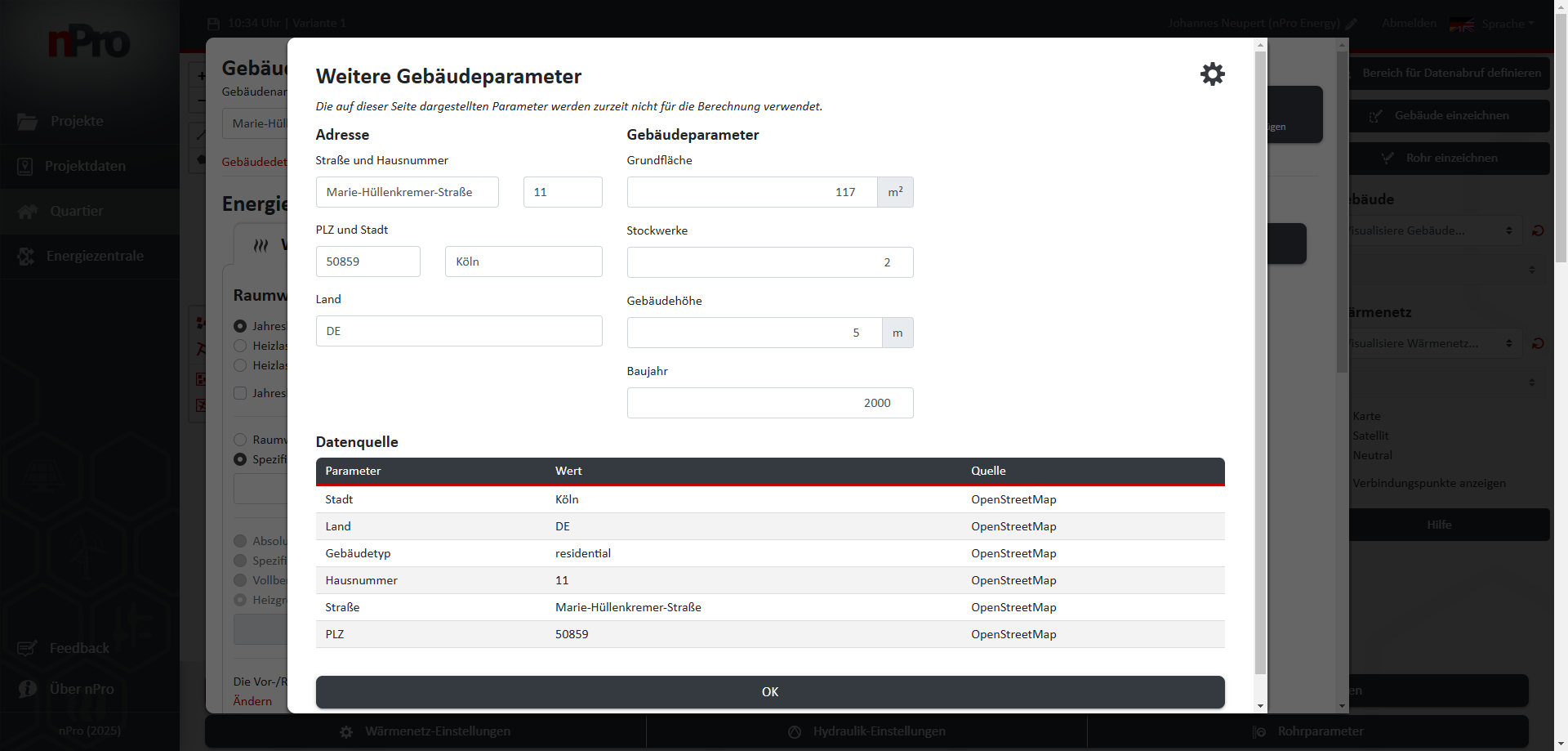

Über Gebäude bearbeiten lassen sich weitere Gebäudeparameter ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-einstellungen-details.png'}) manuell ergänzen oder ändern:

- Adresse

- Grundfläche

- Stockwerke

- Gebäudehöhe

- Baujahr

- Dachform

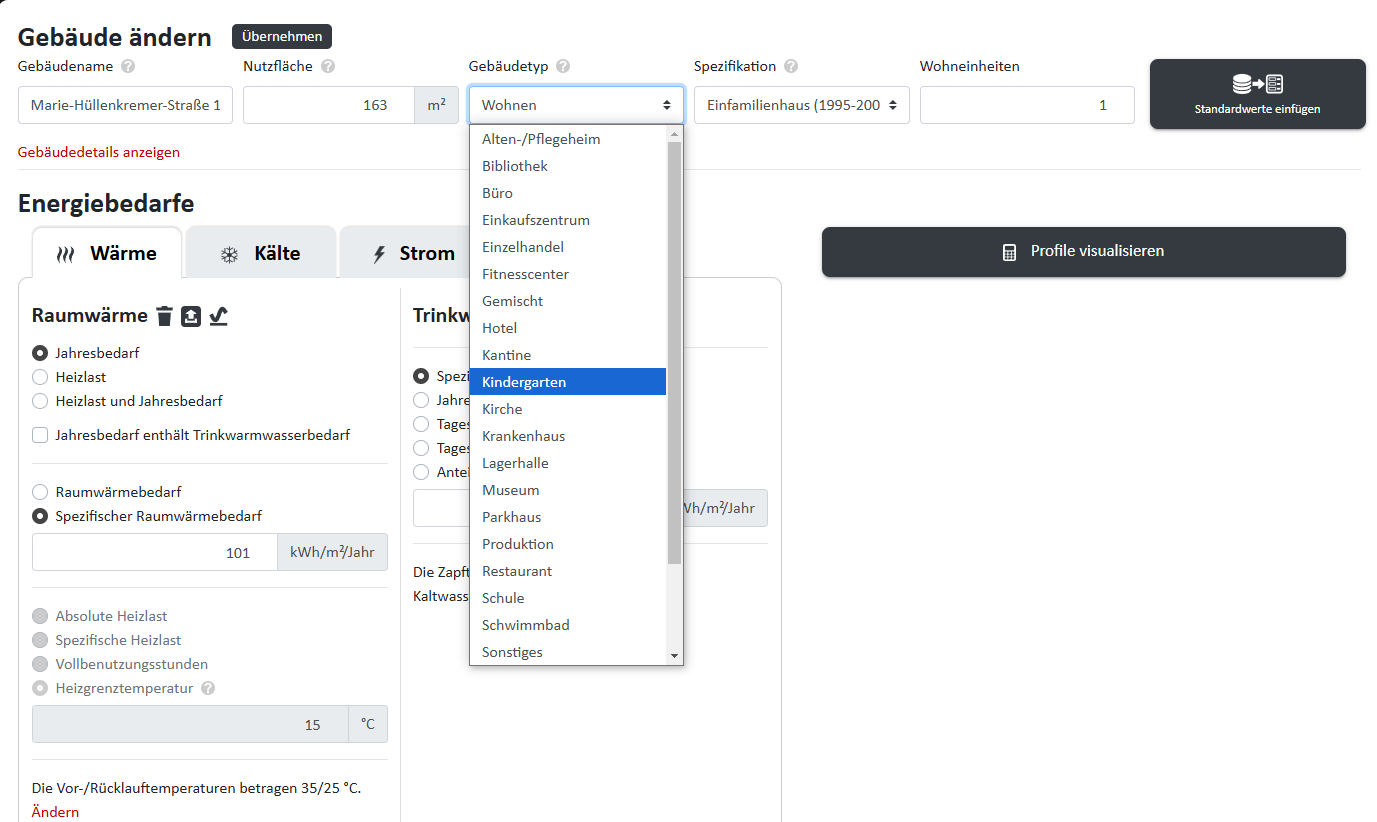

- Gebäudetyp ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter-typ.png'}): Wohngebäude, Bürogebäude, Schule, Einzelhandel, Lagerhalle, Produktion, Hotel, Restaurant, Gemischt (mit individuell einstellbaren Nutzungszonen) usw.

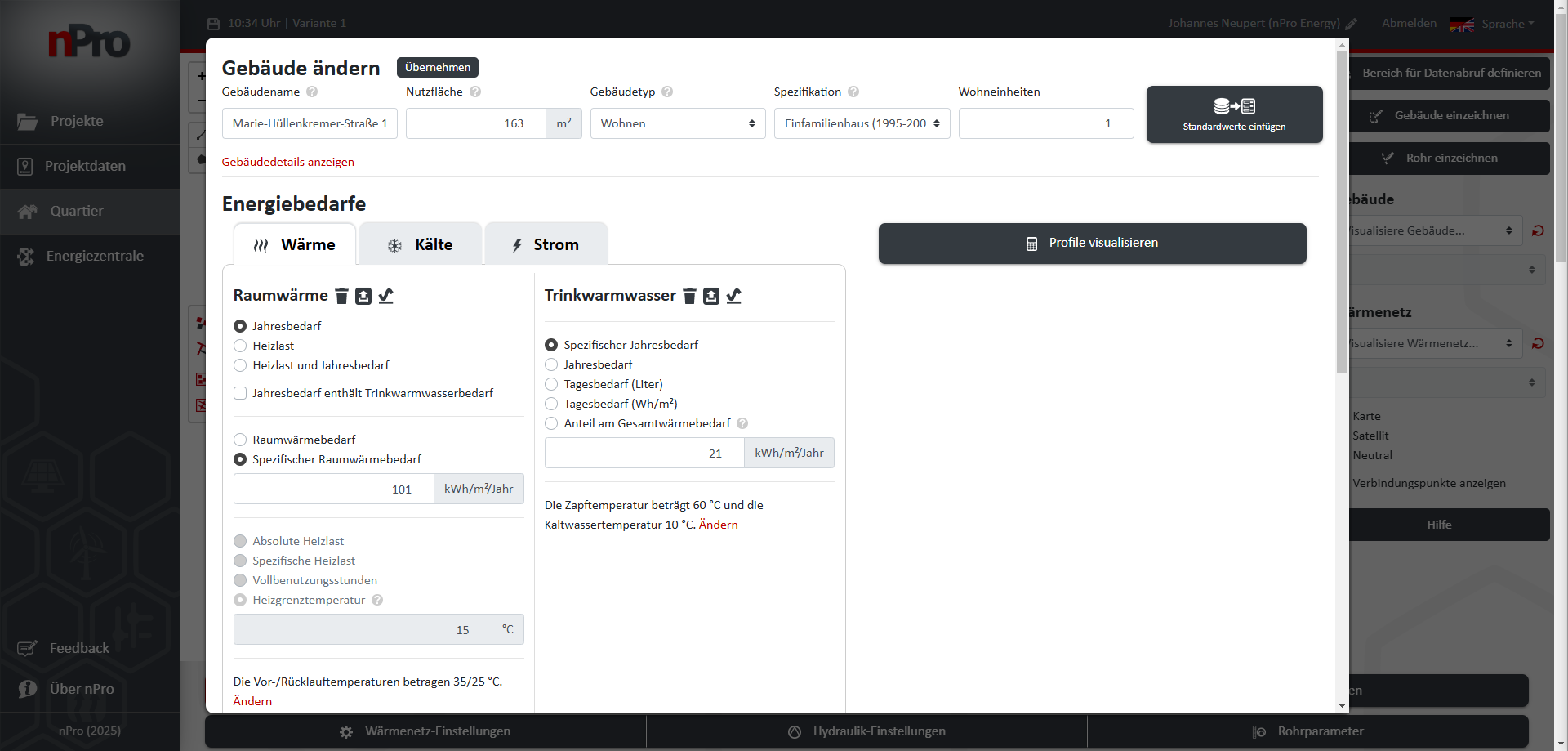

4a) Energiebedarfe: Wärme

Als nächster Schritt kann die Konfiguration der verschiedenen Wärmbedarfe vorgenommen werden.

Raumwärme

Der Wärmebedarf jedes Gebäudes kann unter Raumwärme für verschiedene Berechnungsmethoden eingestellt werden:

- Jahresbedarf (in MWh/Jahr oder spezifisch in kWh/m²/Jahr)

- Heizlast

- Heizlast und Jahresbedarf

Falls der Jahresbedarf den Trinkwarmwasserbedarf enthält, kann für den Gesamtwärmebedarf mithilfe des Konverters für verschiedene Brennstoffe (Heizöl, Holzpellets, Erdgas, Flüssiggas, Hackschnitzel, Scheitholz) die verbrauchte Brennstoffmenge sowie der Nutzungsgrad (Kessel) eingegeben und hieraus der Gesamtwärmebedarf berechnet werden.

Darüber hinaus können noch weitere Parameter eingestellt werden:

- Vorlauftemperatur

- Temperaturspreizung (Vorlauf/Rücklauf)

- Wärmerückgewinnung (Lüftung)

- Heizperiode

Für geplante Sanierungsmaßnahmen sind weiterführende Details zu Dämmmaßnahmen sowie dem Heizsystem (z.B. Heizkörpertausch) einstellbar.

Trinkwarmwasser

Der Bedarf an Trinkwarmwasser lässt sich detailliert konfigurieren, entsprechend der gewählten Berechnungsmethode:

- Spezifischer Jahresbedarf

- Jahresbedarf

- Tagesbedarf (Liter)

- Tagesbedarf (Wh/m²)

- Anteil am Gesamtwärmebedarf

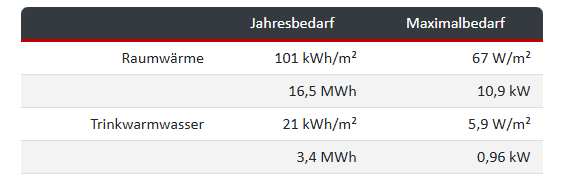

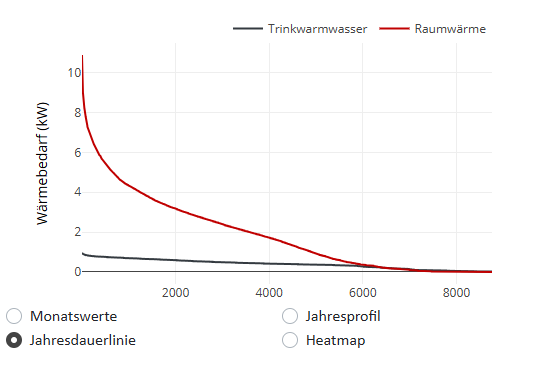

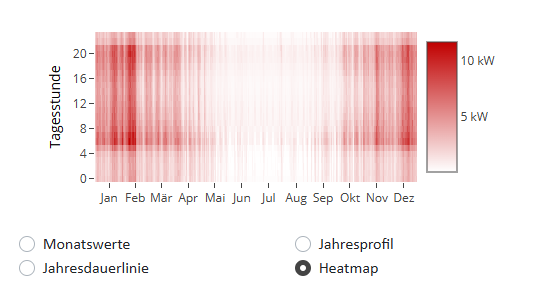

Auch für Zapftemperatur und Kaltwassertemperatur lassen sich individuelle Werte einstellen. Bei der grafischen Darstellung von Jahresbedarf und Maximalbedarf des Gebäudes für Wärme ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter.png'}) kann über flexibel gewählt werden zwischen:

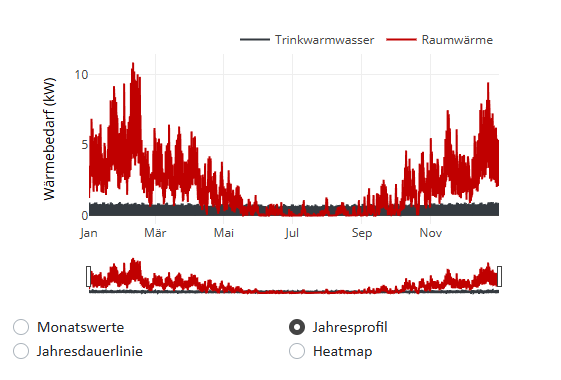

- Jahresprofil ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter-jahr.png'})

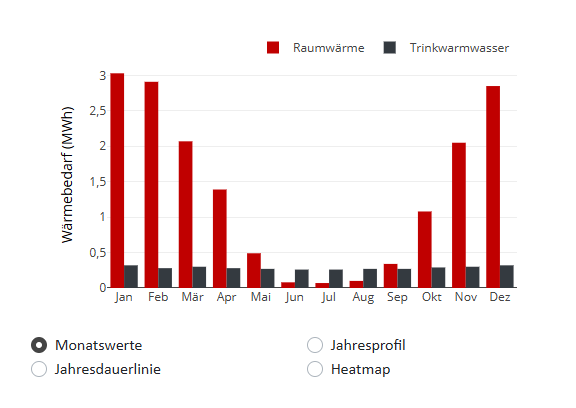

- Monatswerte ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter-monate.png'})

- Jahresdauerlinie ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter-dauerlinie.png'})

- Heatmap ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-parameter-heatmap.png'})

Eine kompakte Aufstellung aller Gebäudedetails ist über aufrufbar.

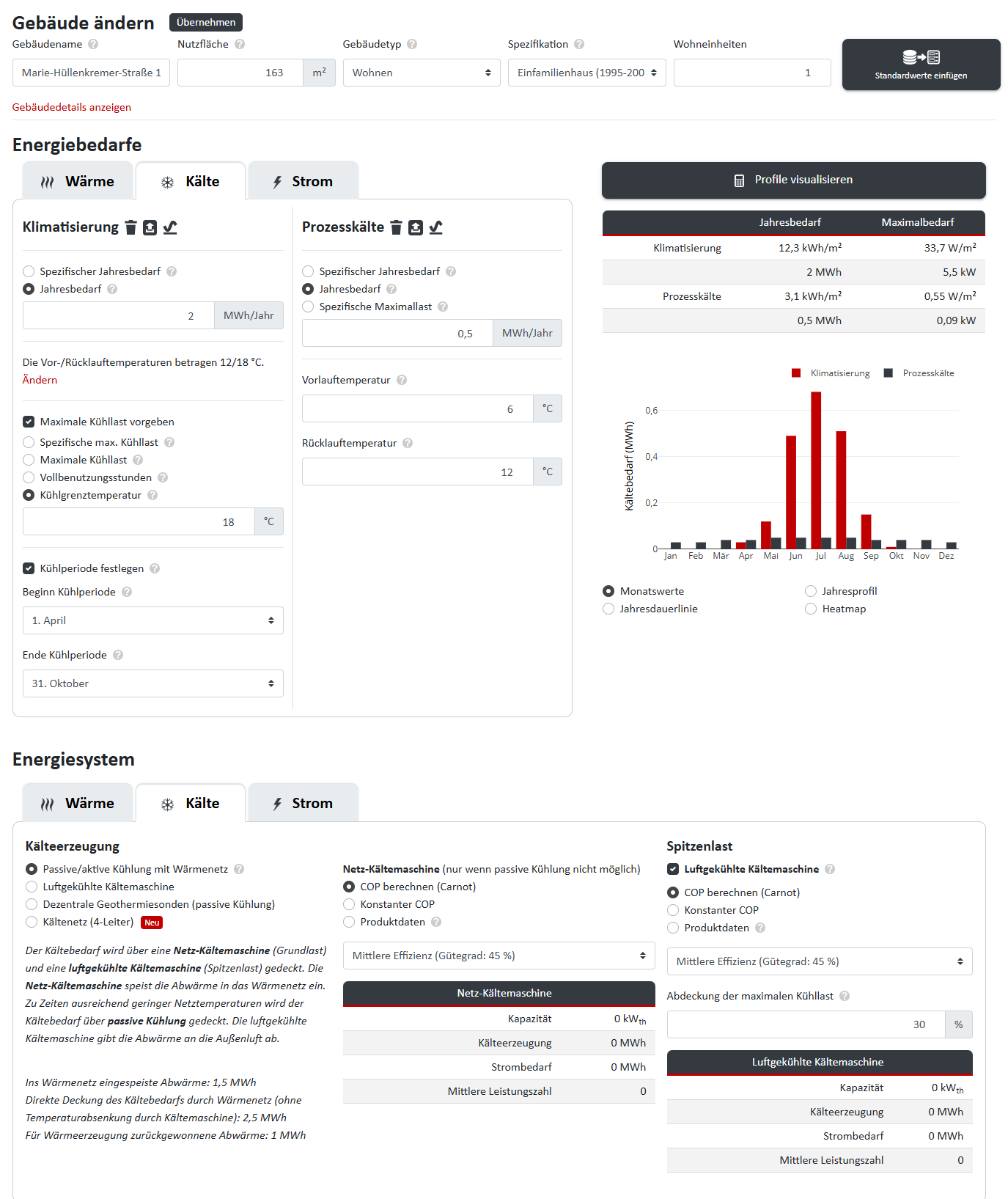

4b) Energiebedarfe: Kälte

Unter Klimatisierung und Prozesskälte lassen sich (spezifische)

- Jahresbedarfe

- Vorlauftemperaturen

- Rücklauftemperaturen

- maximale Kühllasten und

- Kühlperioden

des Gebäudes festlegen ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-kaelte.png'}). Hierfür stehen unter Kälteerzeugung folgende Kältequellen zur Auswahl:

- passive/aktive Kühlung mit Wärmenetz

- Luftgekühlte Kältemaschine

- Dezentrale Geothermiesonden (passive Kühlung)

- Kältenetz (4-Leiter)

Für eine Netz-Kältemaschine und (für Spitzenlastfälle) eine Luftgekühlte Kältemaschine können jeweils Produktdaten oder der COP (Coefficient of Performance) als Effizienzkennzahl der Kältemaschine hinterlegt werden.

Alle hinterlegten Werte fließen in die anschließende Berechnung des Betriebs ein.

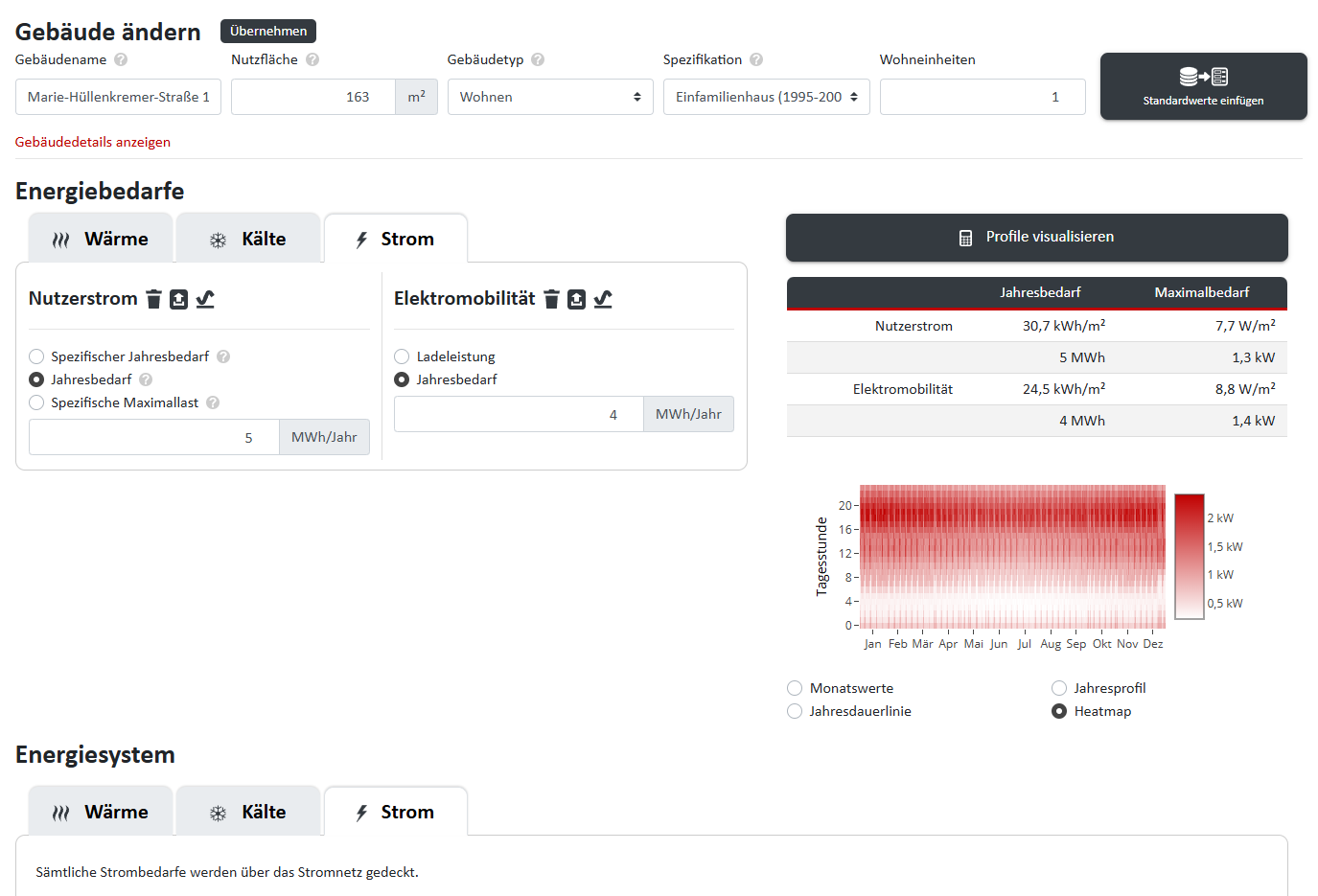

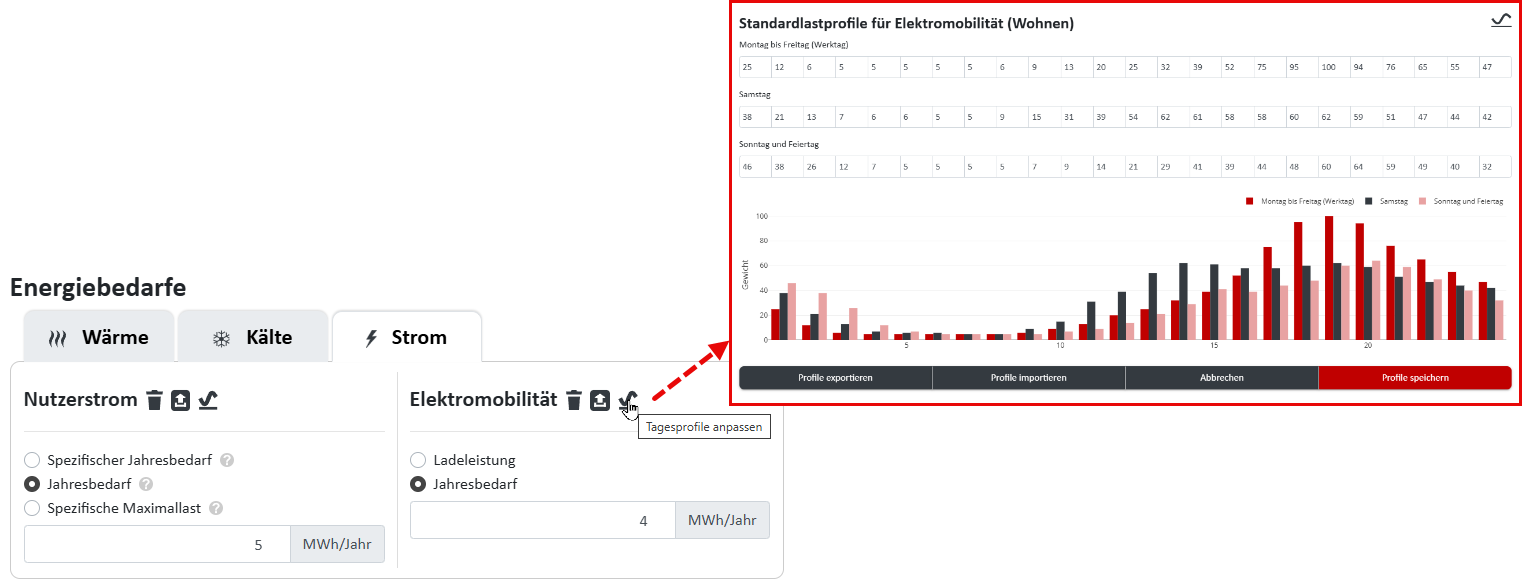

4c) Energiebedarfe: Strom

Neben Nutzerstrom kann auch der Strombedarf für Elektromobilität separat eingestellt werden ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-strom.png'}). Für das vorliegende Gebäude wird eine Ladesäule für ein Elektroauto mit einem Bedarf von 4 MWh/Jahr angenommen.

Für jeden Posten der Energiebedarfe Wärme, Kälte und Strom können individuelle Profile als

- Zeitreihen (Text) sowie

- Lastprofile (.profile-Datei)

importiert und exportiert werden ({filename='static/tool-waermenetz-planung-gebaeude-daten-import-export.png'}).

nPro nutzt eine umfangreiche Datenbank mit Tagesprofilen und energetischen Kennwerten, welche es ermöglicht, Energiebedarfsprofile in stündlicher Auflösung mit wenigen Klicks zu erstellen. Auf diese Weise können zueinander passende Bedarfsprofile für Raumwärme, Trinkwarmwasser, Raumklimatisierung, Prozesskälte, Nutzerstrom sowie Elektromobilität erzeugt werden.

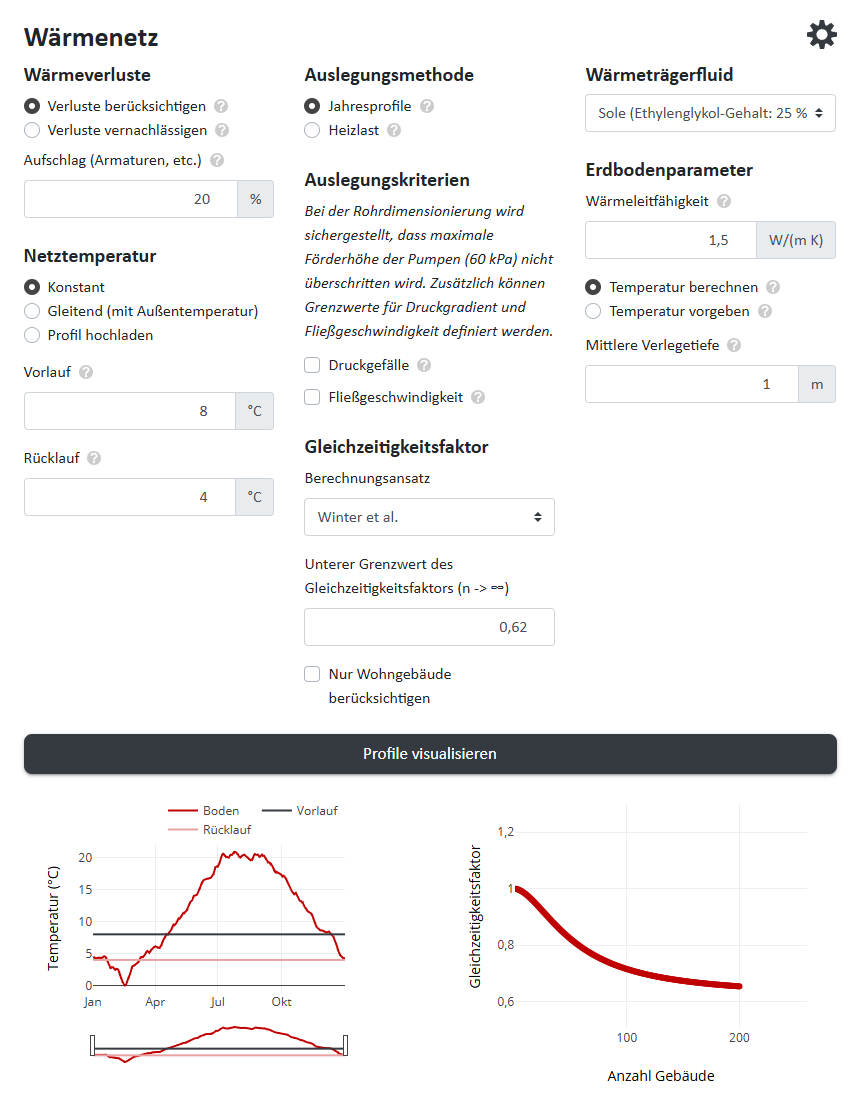

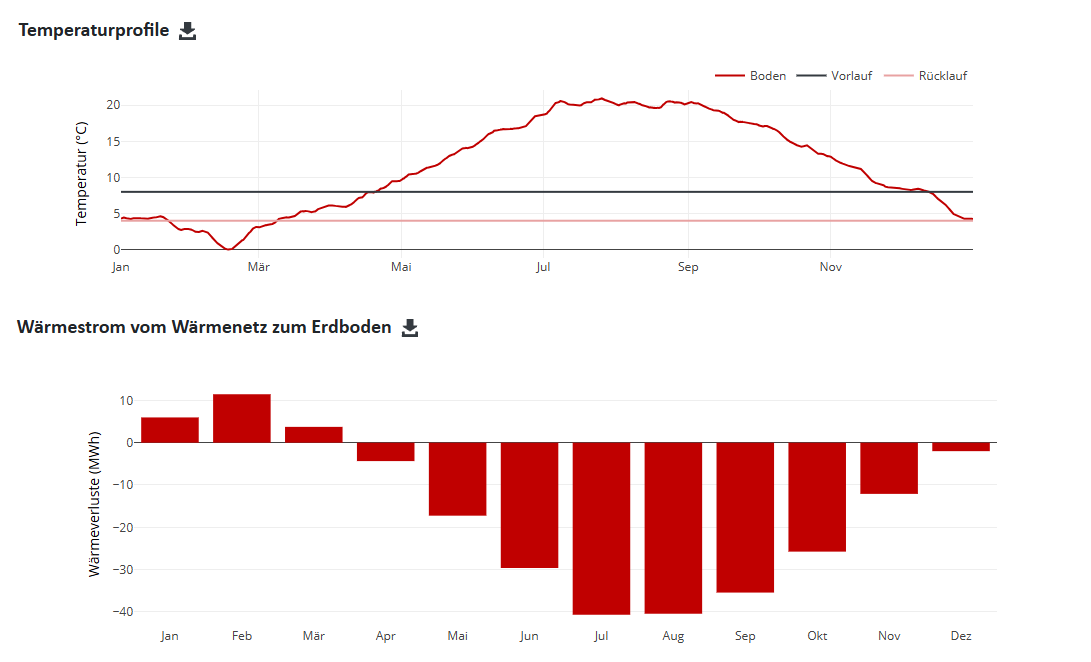

5) Wärmenetz

Im Hauptinterface lassen sich über konkrete Einstellungen zu folgenden Parametern vornehmen:

- Wärmeverluste

- Netztemperatur:

- konstant

- gleitend

- über Profil-Import

- Auslegungsmethode:

- Jahresprofile

- Heizlast

- Auslegungskriterien

- Gleichzeitigkeitsfaktor:

- Winter et al.

- über Profil-Import

- ISSO 7: Wohngebäude/Gewerbegebäude

- Benutzerdefiniertes Profil importieren

- Gleichzeitigkeit vernachlässigen

- Wärmeträgerfluid:

- Wasser

- Sole: einstellbarer Ethylenglykol-Gehalt

- Erdbodenparameter:

- Wärmeleitfähigkeit

- mittlere Verlegetiefe

Für gemischte Quartiere besteht zudem die Option, bei der Gleichzeitigkeitsfaktorberechnung nur Wohngebäude zu berücksichtigen.

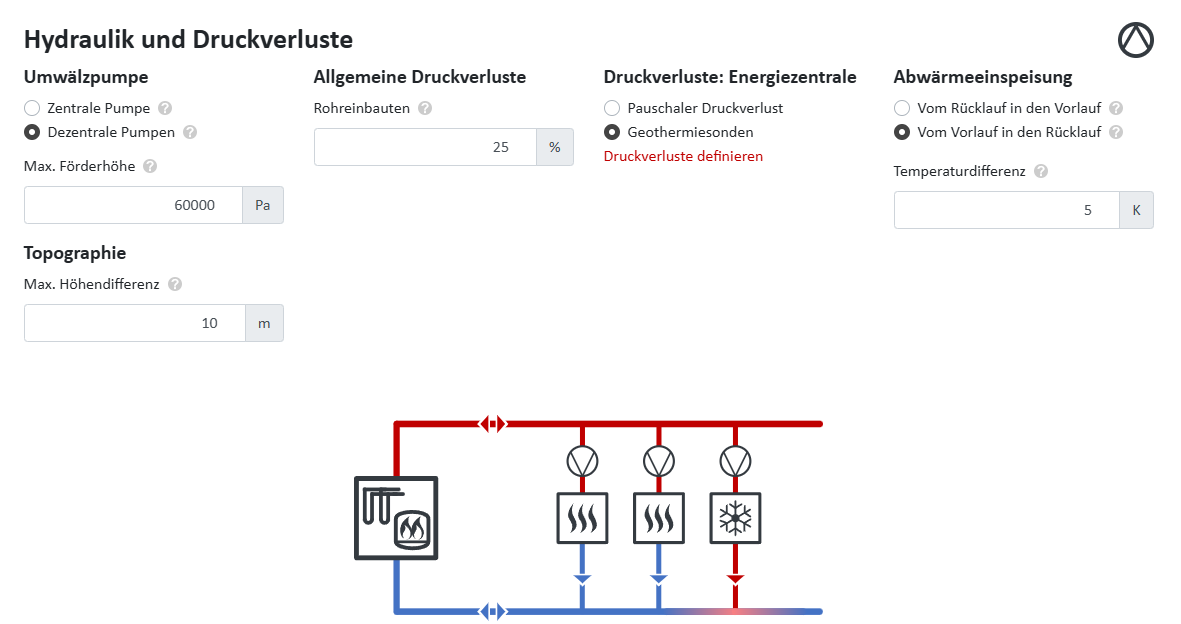

6) Hydraulik

Über die lässt sich die Konfiguration verschiedener Komponenten der Hydraulik sowie Quellen von Druckverlusten vornehmen

({filename='static/tool-hydraulik-druckverluste-topografie-umwaelzpumpe.png'}):

- Umwälzpumpe:

- zentrale Pumpen

- dezentrale Pumpen

- maximale Förderhöhe

- Topografie:

- max. Höhendifferenz

- Allgemeine Druckverluste:

- Rohreinbauten

- Druckverluste: Energiezentrale:

- Pauschaler Druckverlust

- Geothermiesonden

- Abwärmeeinspeisung:

- Vom Rücklauf in den Vorderlauf

- Vom Vorlauf in den Rücklauf

- Temperaturdifferenz

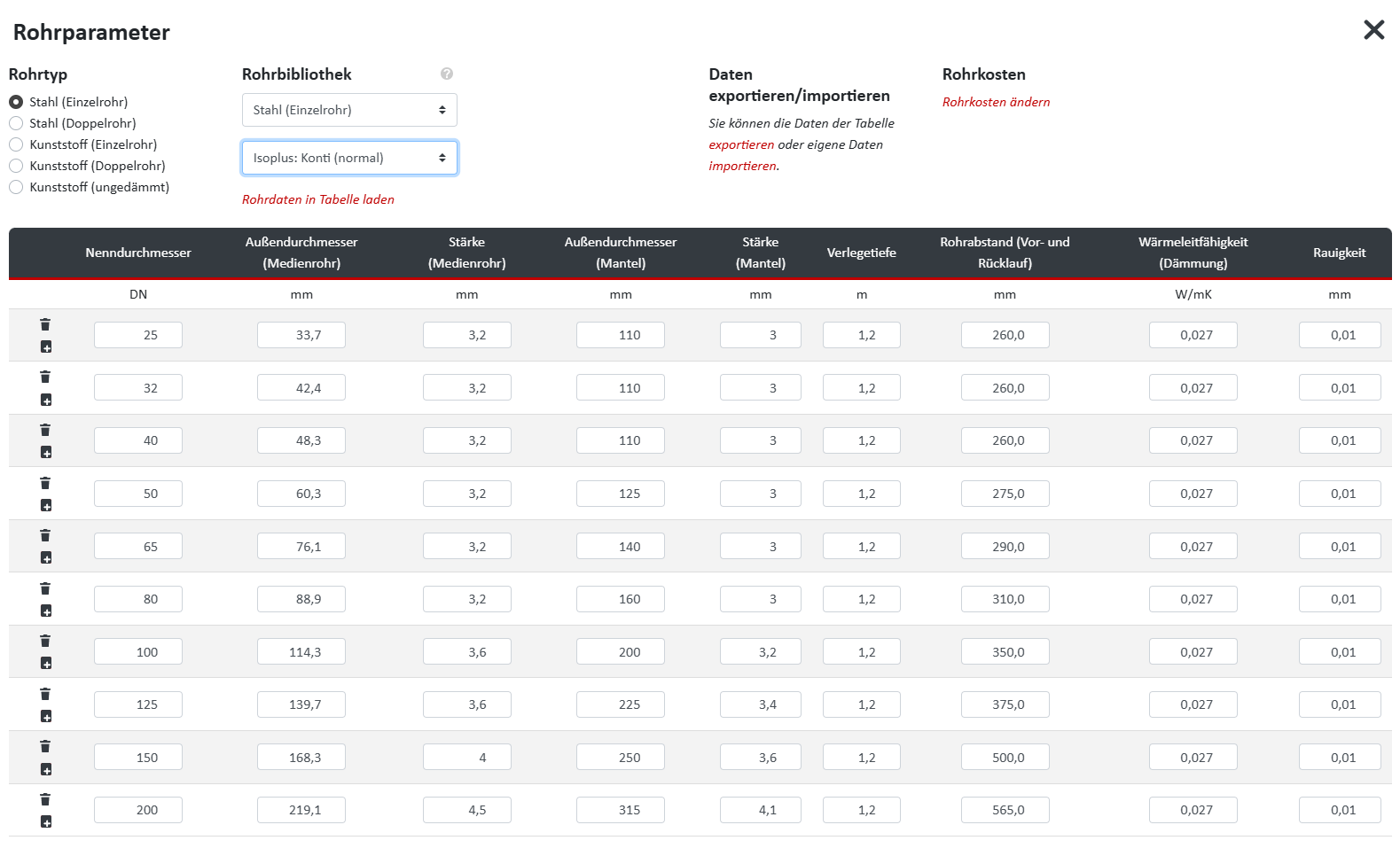

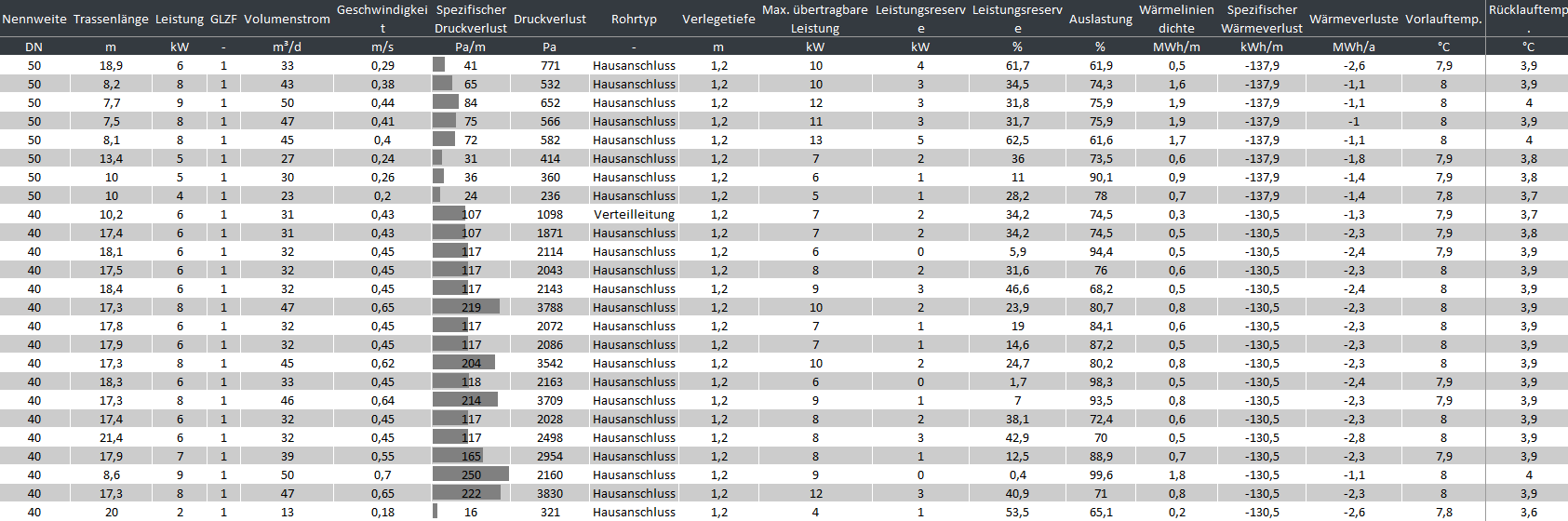

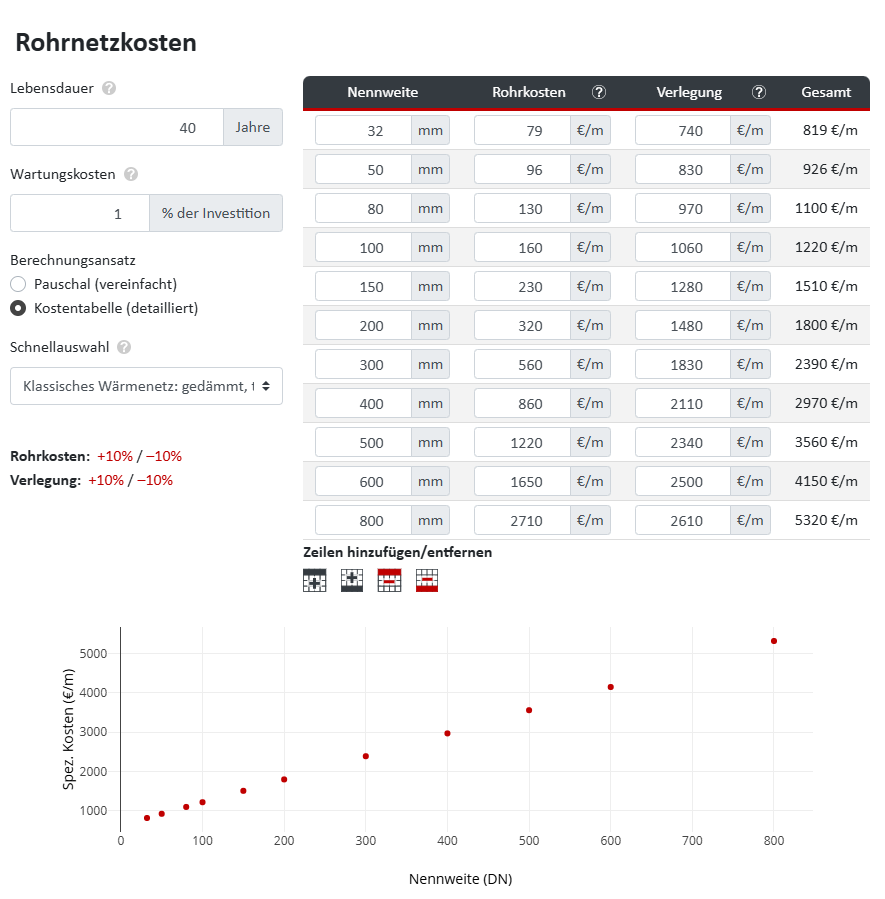

7) Rohrparameter

Über können Rohrtyp und Rohrkosten eingestellt werden.

Aktuell sind Daten für Stahl- und Kunststoffrohre verschiedener Modelle von folgenden Hersteller verfügbar:

- LOGSTOR

- ISOPLUS

- BRUGG Pipes

Außerdem können eigene Rohrdaten importiert oder bestehende Daten exportiert werden ({filename='static/tool-rohr-dimensionierung-kosten-logstor-isoplus-bruggpipes.png'}).

8) Berechnen des Quartiers

Über Quartier berechnen wird das Quartier basierend auf den eingegebenen Werten ausgelegt, wodurch das Wärmenetz in der Karte aktualisiert wird.

Visualisierung und Änderung der Parameter

Im Hauptinterface können rechts unter Gebäude und Wärmenetz verschiedene Parameter ausgewählt und in der Karte visualisiert werden ({filename='static/waermenetz-rohr-dimensionierung-waerme-bedarf-karte.png'}).

Welche Parameter für Gebäude oder das Wärmenetz in der Karte dargestellt werden können, zeigt {table#}.

| Kategorie | Parameter |

|---|---|

| Gebäude | |

| Gebäudedaten | Nutzfläche, Grundfläche, Gebäudetyp, Wärmenetzanschluss, Gebäudename, Adresse, Straße, Hausnummer, Baujahr, Gebäudehöhe, Geschossanzahl |

| Wärmebedarf | Gesamtwärmebedarf, Raumwärme, Trinkwarmwasser, Vorlauftemperatur (Raumwärme/Trinkwarmwasser) |

| Kältebedarf | Gesamtkältebedarf, Raumklimatisierung, Prozesskälte, Vorlauftemperatur (Raumklimatisierung/Prozesskälte) |

| Strombedarf | Gesamtbedarf (ohne Betriebsstrom), Nutzerstrom, Elektromobilität, Betriebsstrom |

| Weitere Kennzahlen | Wärmebezug aus Netz, Wärmeeinspeisung ins Netz, im Gebäude genutzte Abwärme, Bedarfsüberlappungskoeffizient (DOC) |

| Wärmenetz | |

| Auslegungsergebnisse | Länge, Nennweite (DN), Druckverlust, Auslegungsleistung (inkl. GLZF), Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Verlegetiefe, Rohrabstand, Max. übertragbare Leistung, Auslastung, Leistungsreserve (um zu prüfen, ob das Anschließen weiterer Gebäude möglich ist), Gleichzeitigkeitsfaktor |

| Simulationsergebnisse | Übertragene Wärmemenge, Wärmeliniendichte, Wärmeverluste, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom |

Nach der Berechnung des Quartiers können zusätzlich einzelne oder alle Rohrabschnitte manuell ausgewählt und konfiguriert werden.

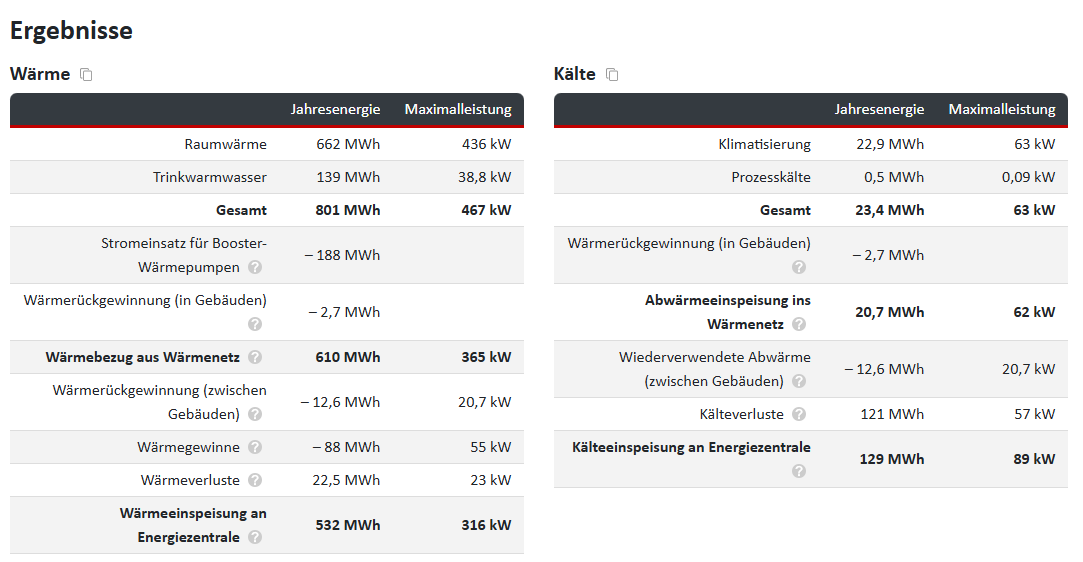

Ergebnisse: Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Quartiersberechnung werden unter der Karte im Reiter ausgegeben, sowohl tabellarisch als auch grafisch in Form flexibel wählbarer Profilvisualisierungen ({filename='static/ergebnisse-waermenetz-planung-verluste-einspeisung.png'}).

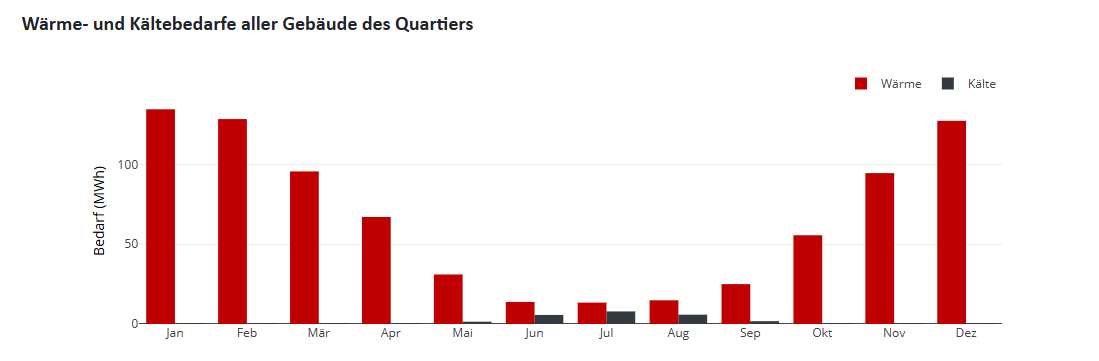

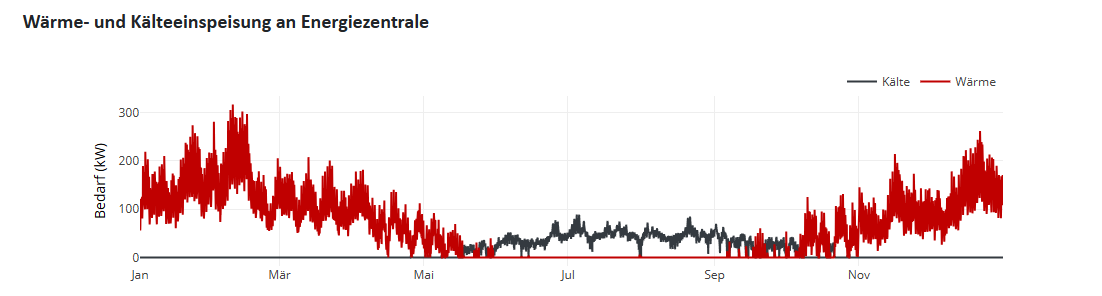

Weiterhin ist die grafische Visualisierung von Profilen in Form von Diagrammen möglich ({filename='static/ergebnisse-waerme-kaelte-bedarfe-quartier-monate-profil.png'} und {filename='static/ergebnisse-waerme-kaelte-bedarfe-einspeisung-energie-zentrale.png'}). Hierbei kann flexibel zwischen verschiedenen Darstellungen gewählt werden:

- Monatswerte

- Jahresprofil

- Jahresdauerlinie

- Heatmap

Darunter befindet sich eine äquivalente Übersicht der Ergebnisse zum Strom (Nutzerstrom, Elektromobilität) bzw. Betriebsstrom (z.B. der Booster-Wärmepumpen).

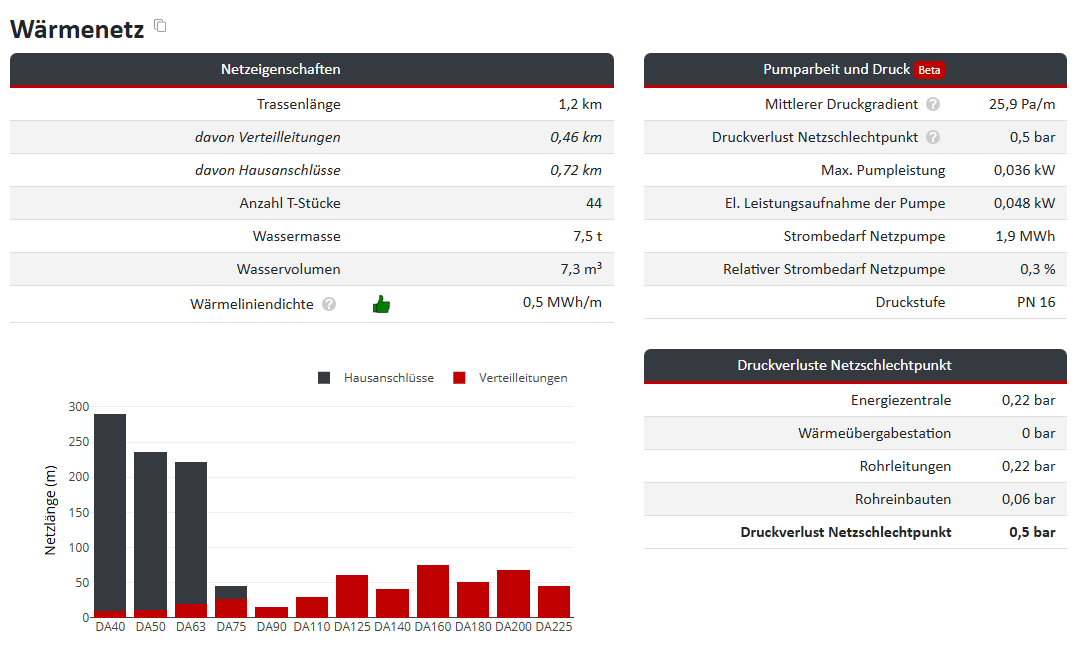

Ergebnisse: Wärmenetz

Der Reiter führt zu einer gesonderten Aufstellung der Wärmenetzparameter ({filename='static/ergebnisse-waerme-kaelte-netz-pumparbeit-druck-verluste.png'}).

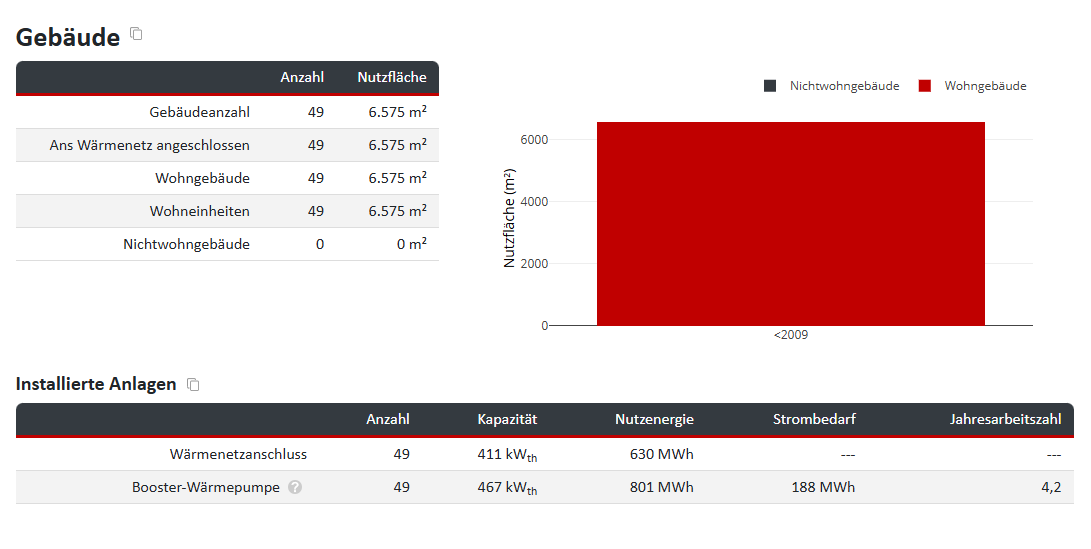

Ergebnisse: Gebäude

Der Reiter führt zu einer separaten Übersicht darüber, wie welche Gebäude versorgt werden ({filename='static/ergebnisse-waerme-kaelte-bedarfe-gebaeude-booster-waermepumpe.png'}).

Der Download der Ergebnisse erfolgt über die Schaltfläche ({filename='static/tool-datenexport-gebaeude-waermepumpe-trassen-geojson.png'}). Hier sind verschiedene Datensätze auswählbar:

- Gebäudeliste: Excel-Datei

- Trassenliste: Excel-Datei ({filename='static/tool-datenexport-gebaeude-waermepumpe-trassen-excel.png'})

- Lastprofile: Excel-, .txt- (Text oder Modelica), .csv-Datei

- Geo-Daten: GeoJSON-Datei

So kann z.B. in der Gebäudeliste die Vollständigkeit der hinterlegten Gebäudedaten überprüft oder in der Trassenliste für jeden Rohrabschnitt der Druckverlust eingesehen werden. Die GeoJSON-Datei eignet sich zum Import der Quartier-Geodaten in QGIS, während die Lastprofile z.B. in Excel oder Modelica weiterverarbeitet werden können.

9) Energiezentrale

Links im Menü kann die ausgewählt werden. Dort ist bereits das zuvor berechnete Lastprofil hinterlegt.

Grafische Übersicht

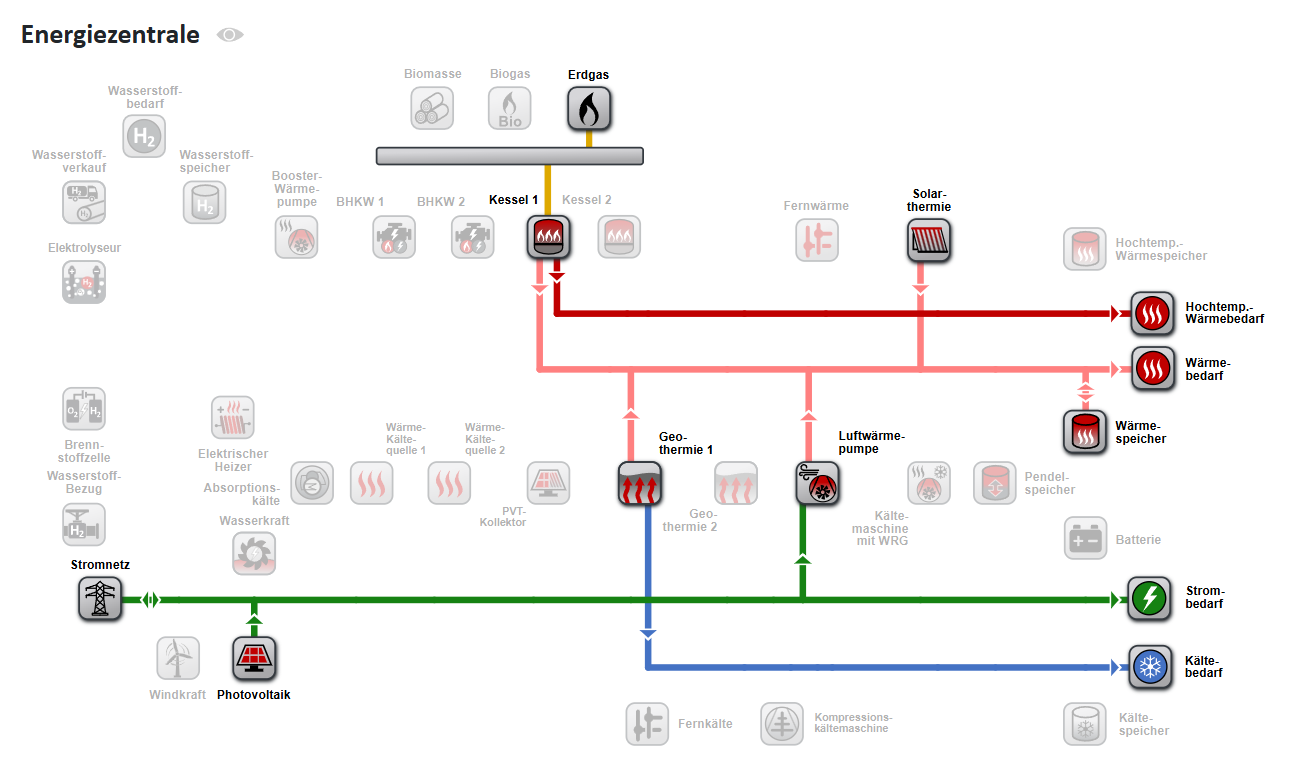

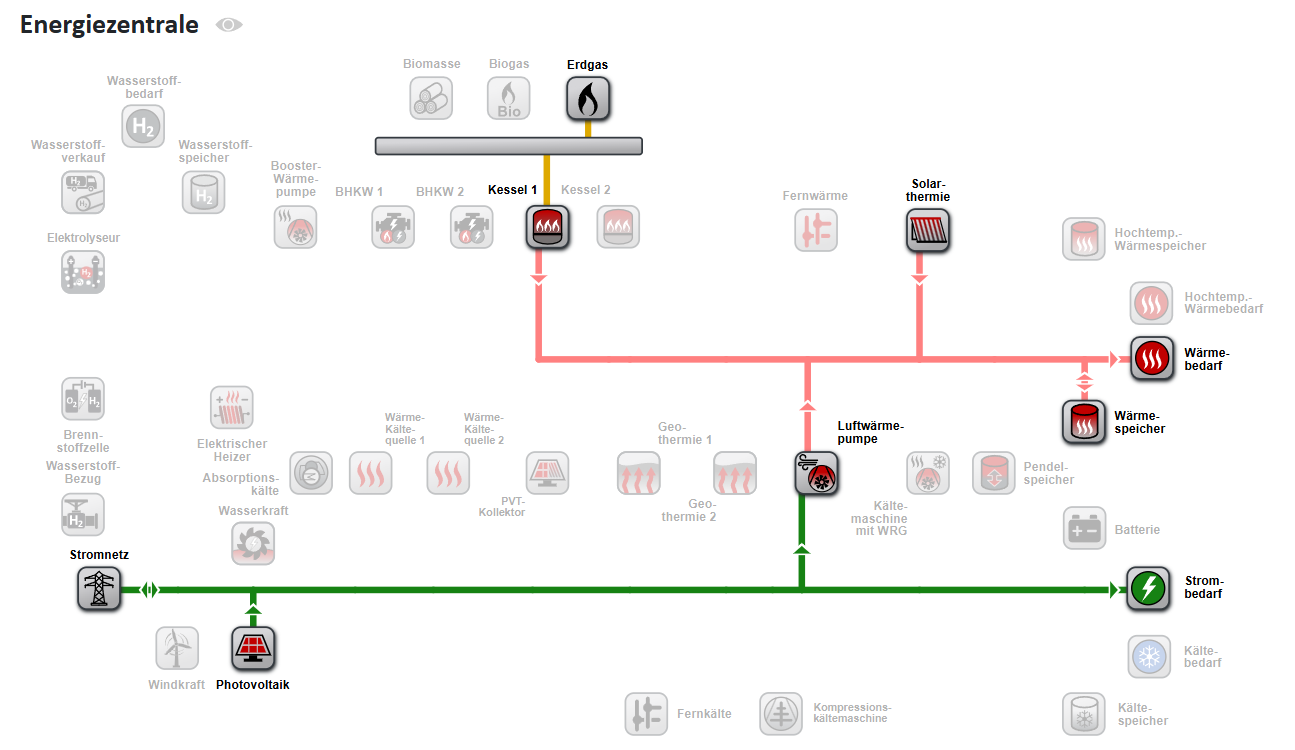

In der grafischen Übersicht zur Deckung von Wärme- und Strombedarf können Komponenten verschiedener Technologien per Mausklick ausgewählt und so an das Energienetz angeschlossen werden ({filename='static/superstructure-de.svg'} und {filename='static/energiezentrale-luft-waerme-pumpe-geothermie-photovoltaik.png'}). Der Strombedarf kann so über verschiedene Quellen gedeckt werden, z.B.

- Photovoltaik

- Windkraft

- Stromnetz

Für die Deckung des Wärmebedarfs stehen zahlreiche Technologien zur Auswahl, z.B.

- Solarthermie

- Wärmespeicher

- Luftwärmepumpe

- Spitzenlastkessel

- BHKW

- Elektrische Heizstäbe

- Wärme-Kälte-Quellen: für flexible Zeitreihen, z. B. Abwasserwärme, Rechenzentrum, Seewasser, Flusswasser

Für die weitere Betrachtung wird hier ein Wärmenetz ohne Kältebedarf angenommen ({filename='static/energiezentrale-waermepumpe-geothermie-strom-photovoltaik.png'}).

Zusätzlich kann in der Energiezentrale der Wasserstoffbedarf definiert und der Wasserstoffbezug gesteuert werden. Dabei kann ein Elektrolyseur in das System integriert werden, der überschüssigen PV-Strom zur Wasserstoffproduktion nutzt. Die erzeugte Wärme aus diesem Prozess kann direkt in das Wärmenetz eingespeist werden. Alternativ kann Wasserstoff aus dem Gasnetz bezogen und für die Wärmeerzeugung genutzt werden.

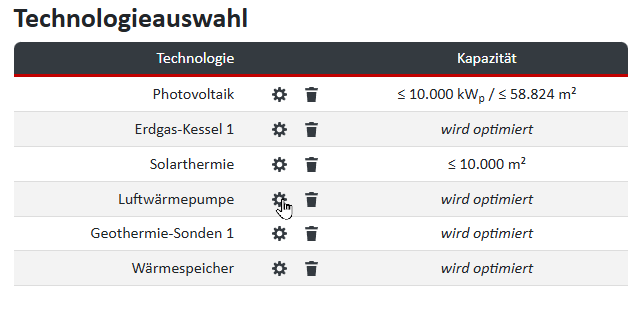

Technologieauswahl

Unter der können die verschiedenen an Wärme-, Kälte- und Stromnetz beteiligten Technologien eingestellt werden ({filename='static/energiezentrale-waerme-kaelte-strom-bedarf-waermepumpe.png'} und {filename='static/energiezentrale-waerme-kaelte-strom-bedarf-geothermie.png'}).

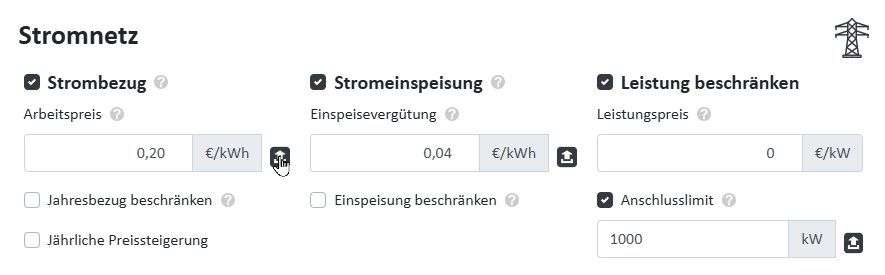

Energiebezug

Unter lassen sich die Strompreise und Gaspreise konfigurieren:

- Stromnetz: Arbeitspreis, Einspeisevergütung ({filename='static/energiezentrale-energiebezug-stromnetz-gasnetz-arbeitspreis.png'})

- Erdgas-Bezug: Arbeitspreis

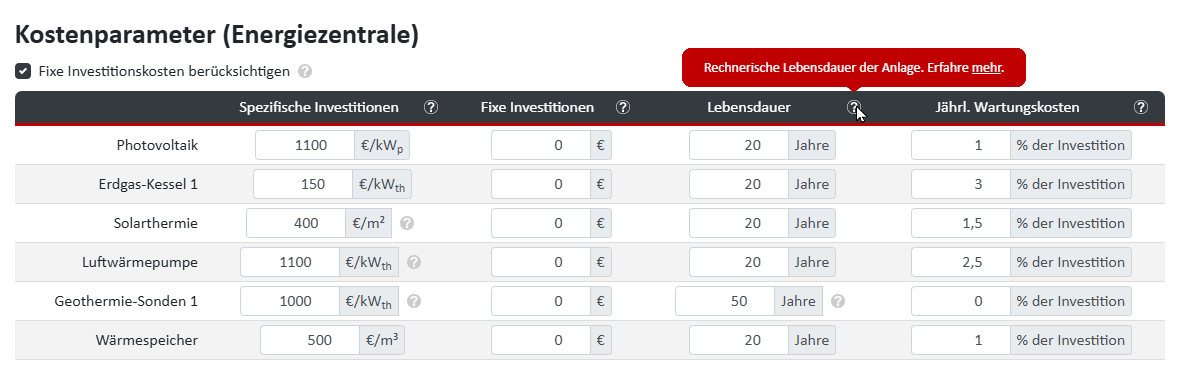

Technologiekosten

Über die Schaltfläche können die jeweiligen Kosten für die verwendeten Technologien eingestellt werden ({filename='static/energiezentrale-investitionskosten-wartungskosten-vdi-2067.png'}).

Eine detaillierte Beschreibung, wie die wirtschaftlichen Parameter in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einfließen, finden Sie in diesem Artikel:

Optimierungsziel & ökologische Parameter

Die Schaltfläche ermöglicht eine entsprechende Einstellung von Emissions- und Primärenergiefaktoren, Einsparzielen sowie CO₂-Bepreisung.

In den kann nun zwischen verschiedenen Optimierungszielen gewählt werden:

- Kapitalwert / annualisierte Gesamtkosten

- Mehrzieloptimierung: Kapitalwert & CO₂-Emissionen

- CO₂-Emissionen

- Minimaler Strombezug aus Stromnetz (maximale Autarkie)

Anlagendimensionierung

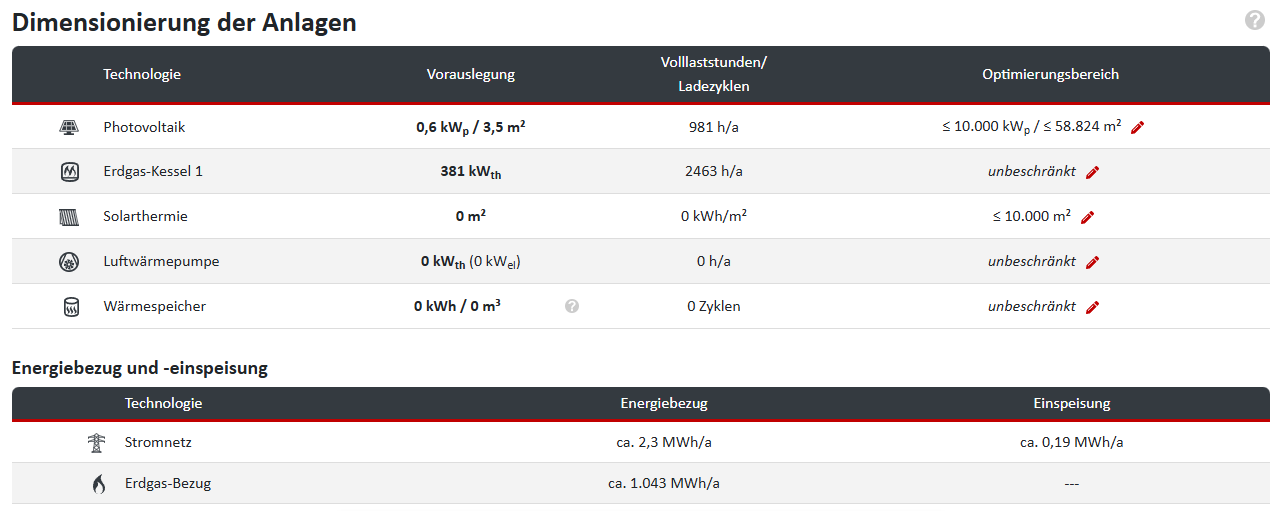

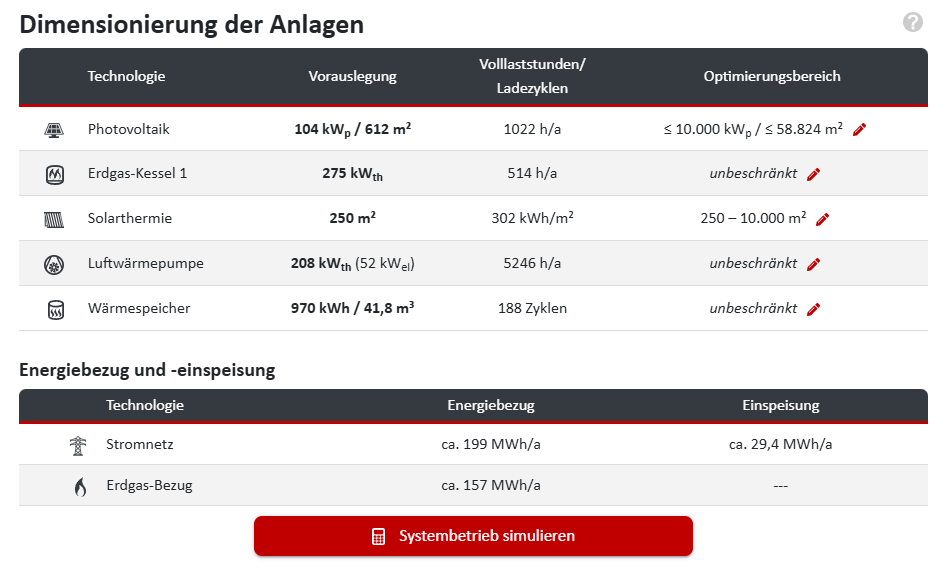

Über wird die Berechnung auf Basis aller Parameter, Kosten und des gesetzten Optimierungsziels gestartet. Das Resultat ist in {filename='static/dimensionierung-anlage-erdgas-luft-waerme-pumpe-solarthermie.png'} zu sehen.

Abhängig von den technischen Parametern und den eingestellten Kosten der verschiedenen Bezugsquellen ermittelt das Modell die optimale Verteilung der verfügbaren Technologien zur Deckung der Energiebedarfe des Quartiers. Diese Verteilung kann je nach gewähltem Optimierungsziel erheblich variieren.

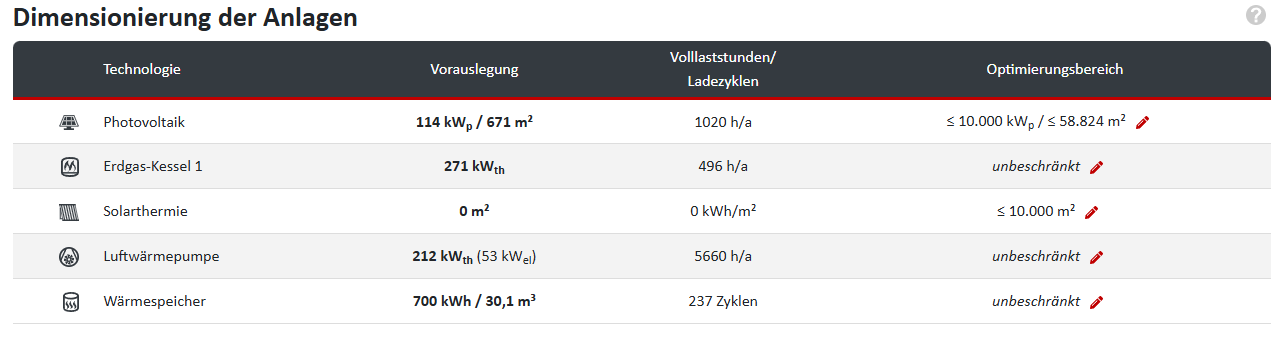

Um die Verteilung aus {filename='static/dimensionierung-anlage-erdgas-luft-waerme-pumpe-solarthermie.png'} zu Gunsten von erneuerbaren Energie- bzw. Wärmequellen zu verändern, kann z.B. der Gaspreis erhöht werden. Eine erneute Anlagendimensionierung berechnet nun eine andere Verteilung, siehe {filename='static/dimensionierung-anlage-waermenetz-erdgas-luft-waerme-pumpe.png'}.

Um den realen Anforderungen des Projekts (z. B. hinsichtlich des Anteils erneuerbarer Energien) oder den gegebenen Rahmenbedingungen (z. B. verfügbare Flächen für Photovoltaik oder Raumkapazitäten für Wärmespeicher) gerecht zu werden, können die einzelnen Anlagen für eine optimale Dimensionierung nachjustiert werden.

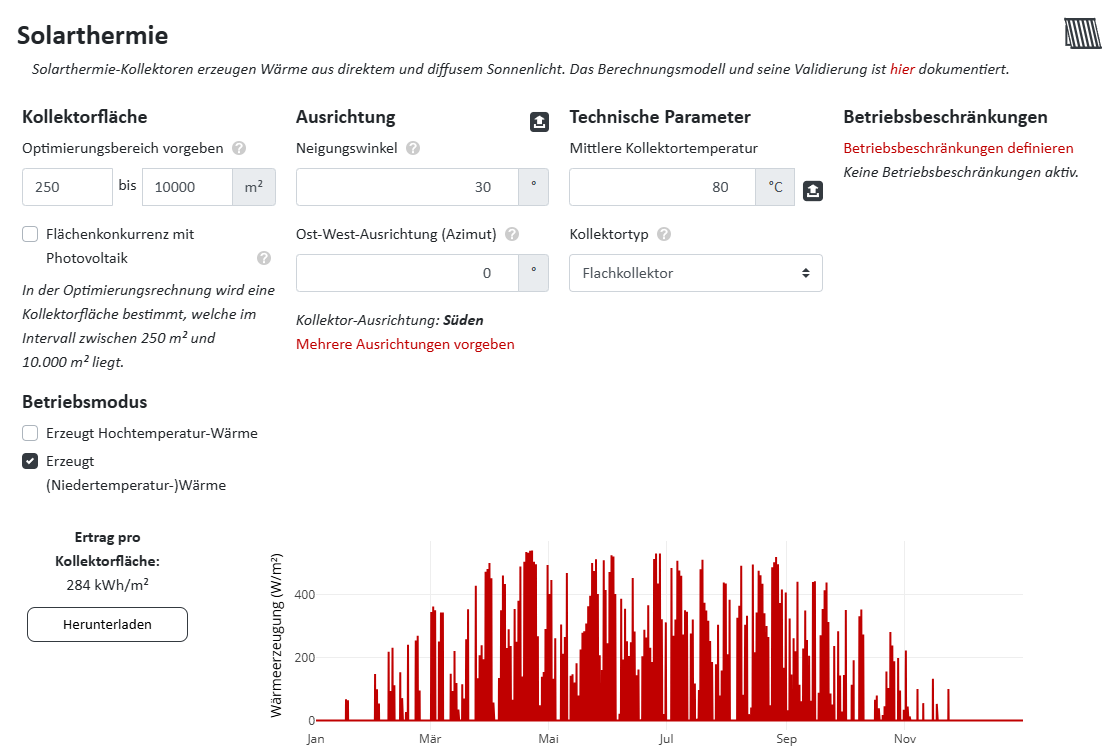

Sind durch behördliche oder politische Vorgaben die Nutzung erneuerbarer Energiequellen geregelt, können diese in den entsprechenden Anlagen individuell gesetzt werden. Für das betrachtete Quartier ist hier z.B. eine Solarthermie-Kollektorfläche von mindestens 250 m² vorgeschrieben ({filename='static/energiezentrale-photovoltaik-solarthermie-kollektorflaeche.png'}).

Ein erneuter Klick auf aktualisiert die Auslegung ({filename='static/dimensionierung-anlage-waerme-pumpe-solarthermie-vorgaben.png'}).

Betriebssimulation

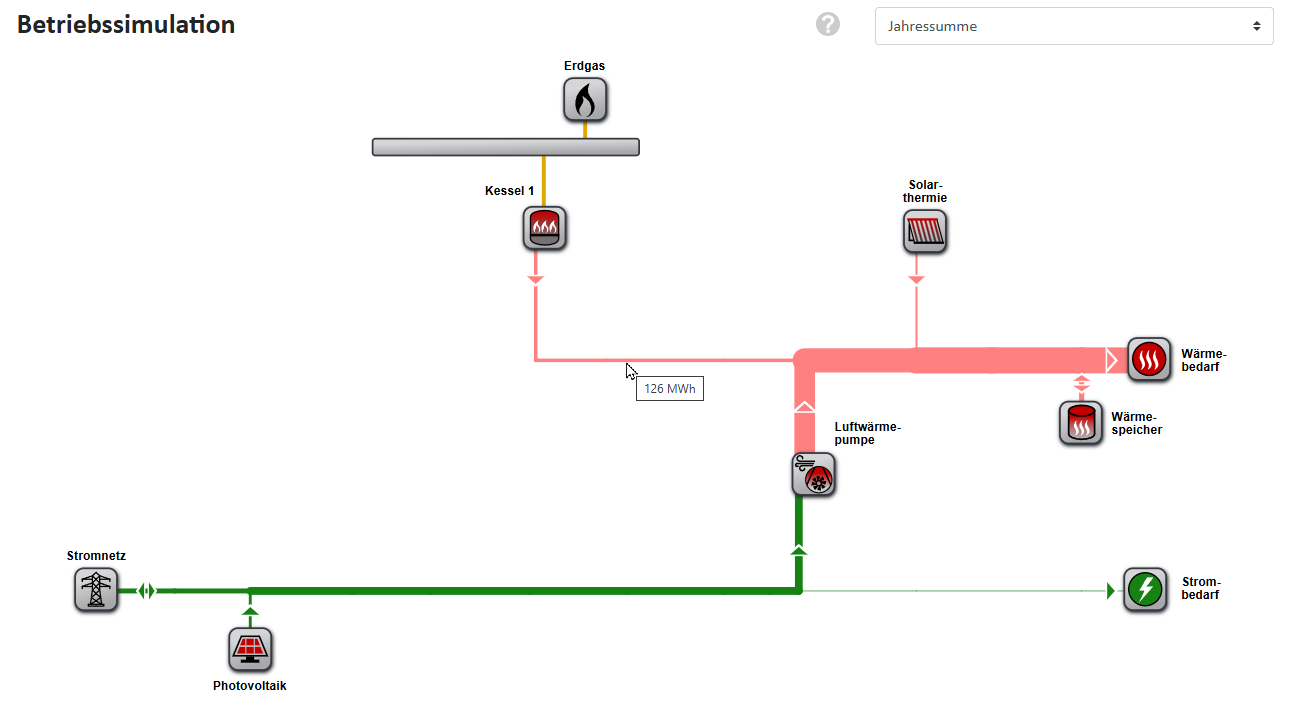

Ist die Anlagendimensionierung zufriedenstellend, wird nun über die Simulation für den Betrieb des Energiesystems gestartet und ein Energieschaubild erzeugt.

Die unterschiedlichen Stärken der Energieflusslinien entsprechen proportional der übertragenen Energiemenge, die auch beim Überfahren mit dem Mauszeiger angezeigt wird ({filename='static/simulation-energie-fluesse-waerme-strom-bedarf-schaubild.png'}).

Der betrachtete Zeitraum, den das Energieschaubild abbildet, kann individuell angepasst werden. Zur Auswahl stehen die Jahressumme, das Winter- oder Sommerhalbjahr, die vier Jahreszeiten sowie einzelne Kalendermonate. So wird im vorliegenden Beispiel im Sommer die Wärme vermehrt aus Solarthermie und weniger aus dem Erdgas-Kessel bezogen – bei Auswahl des Sommerhalbjahres werden also die Energieflusslinien im Energieschaubild entsprechend stärker bzw. dünner.

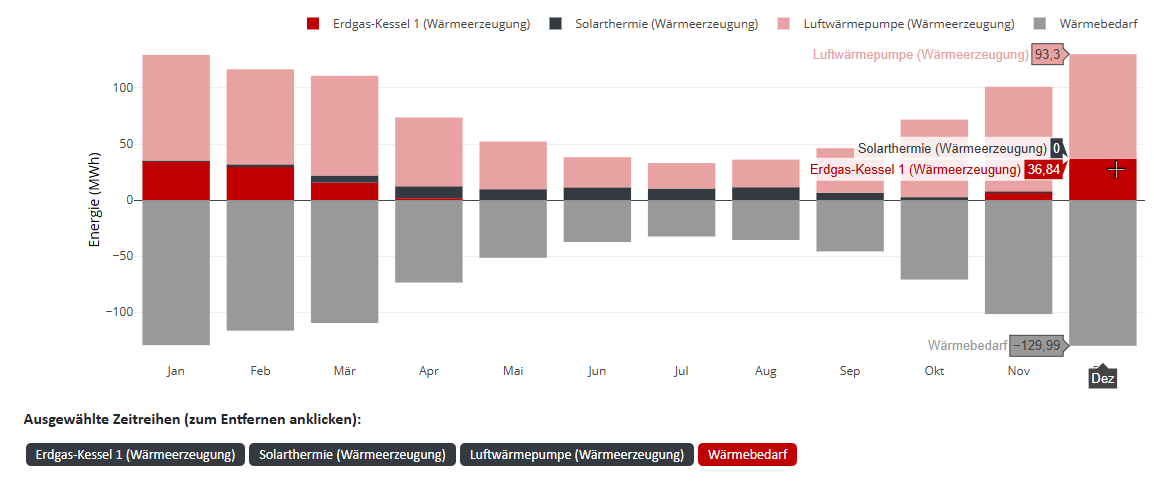

Unter dem Schaubild bietet nPro verschiedene Möglichkeiten, die Ergebnisse zu visualisieren:

- Strombilanz

- Wärmebilanz

- Wasserstoffbilanz

- Stromnetz: Bezug & Einspeisung

- Erneuerbare Energien

- Energiebedarfe

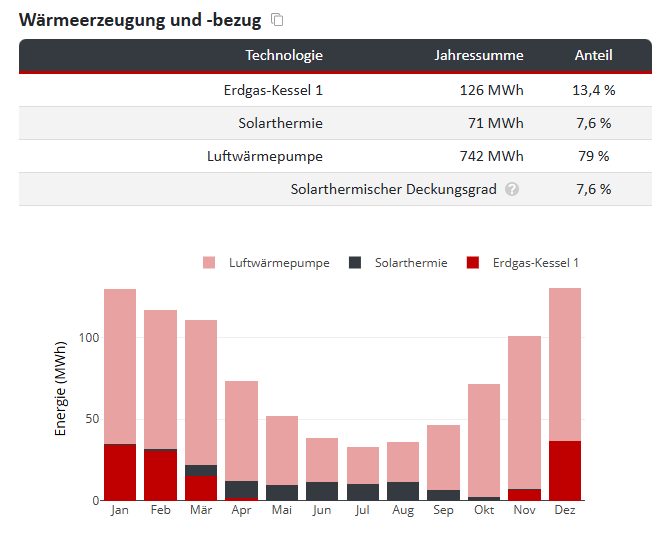

Auch hier ist wieder die Visualisierung des Profils als Monats- oder Jahresprofil, als Jahresdauerlinie sowie als Heatmap möglich ({filename='static/simulation-zeitreihe-visualisierung-solarthermie-monatswerte.png'}). Im Monatsprofil ist deutlich erkennbar, dass der Erdgas-Kessel vor allem im Winter und die Solarthermie hauptsächlich im Sommer betrieben wird, während die Luftwärmepumpe ganzjährig arbeitet.

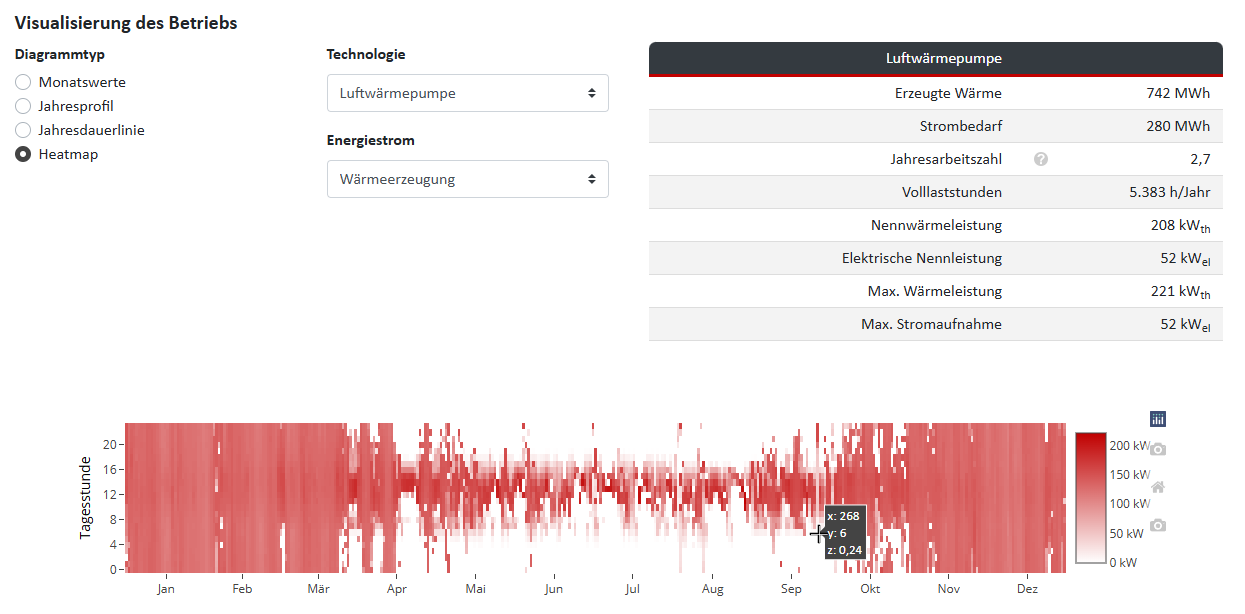

In der Heatmap-Visualisierung ({filename='static/simulation-zeitreihe-visualisierung-luft-waermepumpe-heatmap.png'}) ist zu erkennen, dass die Luftwärmepumpe im Winter den Erdgas-Kessel unterstützt, während sie im Sommer vorrangig tagsüber läuft, wenn die Photovoltaikanlage Strom produziert. Nachts ist ihr Betrieb stark reduziert.

Die von nPro simulierte Steuerung optimiert in diesem Beispiel also den Betrieb der Luftwärmepumpe, indem diese bevorzugt in Zeiten hoher (kostengünstiger) PV-Stromerzeugung läuft. Dadurch wird günstiger Strom genutzt und aufgrund von höheren Außenlufttemperaturen am Tag ein höherer COP erreicht.

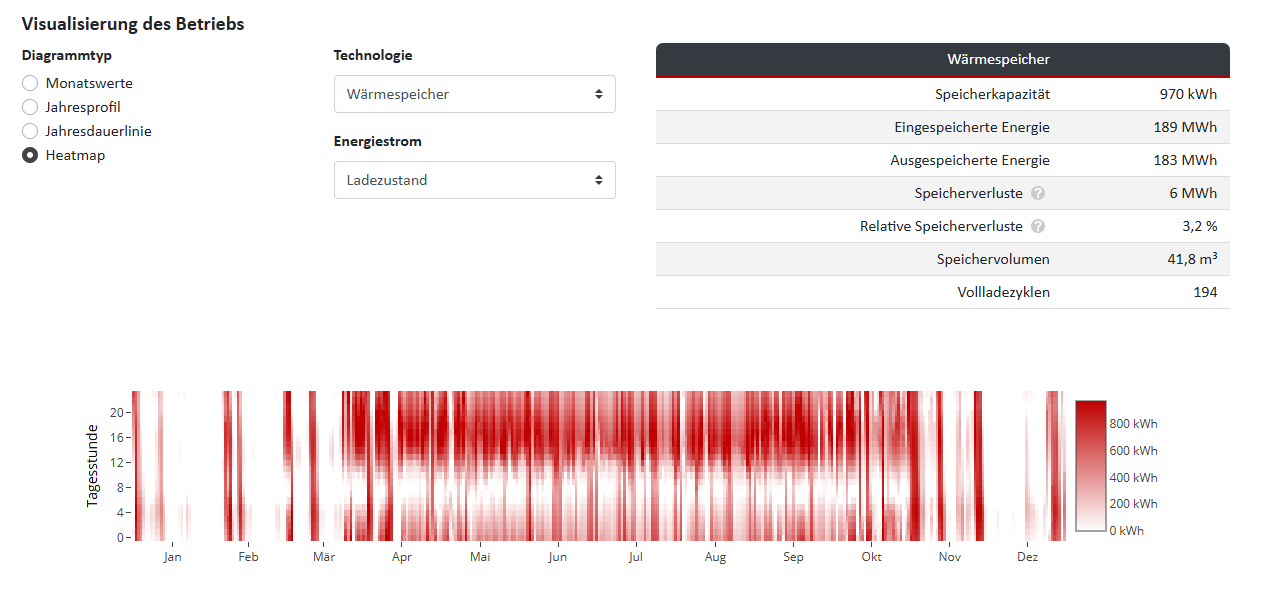

Durch die Auswahl verschiedener Technologien und Visualisierungen lassen sich weitere Erkenntnisse über das Zusammenspiel der Energiequellen und deren Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeit gewinnen ({filename='static/simulation-zeitreihe-visualisierung-waermespeicher-heatmap.png'}).

Ergebnisübersicht

Die Ergebnisübersicht enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten sowie grafische Visualisierungen. Besonders berücksichtigt werden:

- Energiebezug:

- Strombezug aus Stromnetz

- Erneuerbare Stromerzeugung

- Erdgas

- Wärme aus Solarthermie

- Energieeinspeisung

- Stromerzeugung und Strombezug:

- Erneuerbare Stromerzeugung (verschiedene Quellen)

- Strombezug aus Stromnetz

- Autarkiegrad

- Eigenverbrauchsquote

- Wärmeerzeugung und Wärmebezug:

- Verschiedene Technologien

- Solarthermischer Deckungsgrad ({filename='static/zusammenfassung-waerme-bedarf-solarthermie-luft-waermepumpe.png'})

- Emissionen:

- Strombezug

- Stromeinspeisung

- Erdgas

- Primärenergie:

- Strombezug

- Stromeinspeisung

- Erdgas

- Energiebedarfe:

- Strombedarf

- Wärmebedarf

Die Ergebnisse der Simulation können über die Schaltfläche stündlich aufgelöst als Excel-Datei exportiert werden.

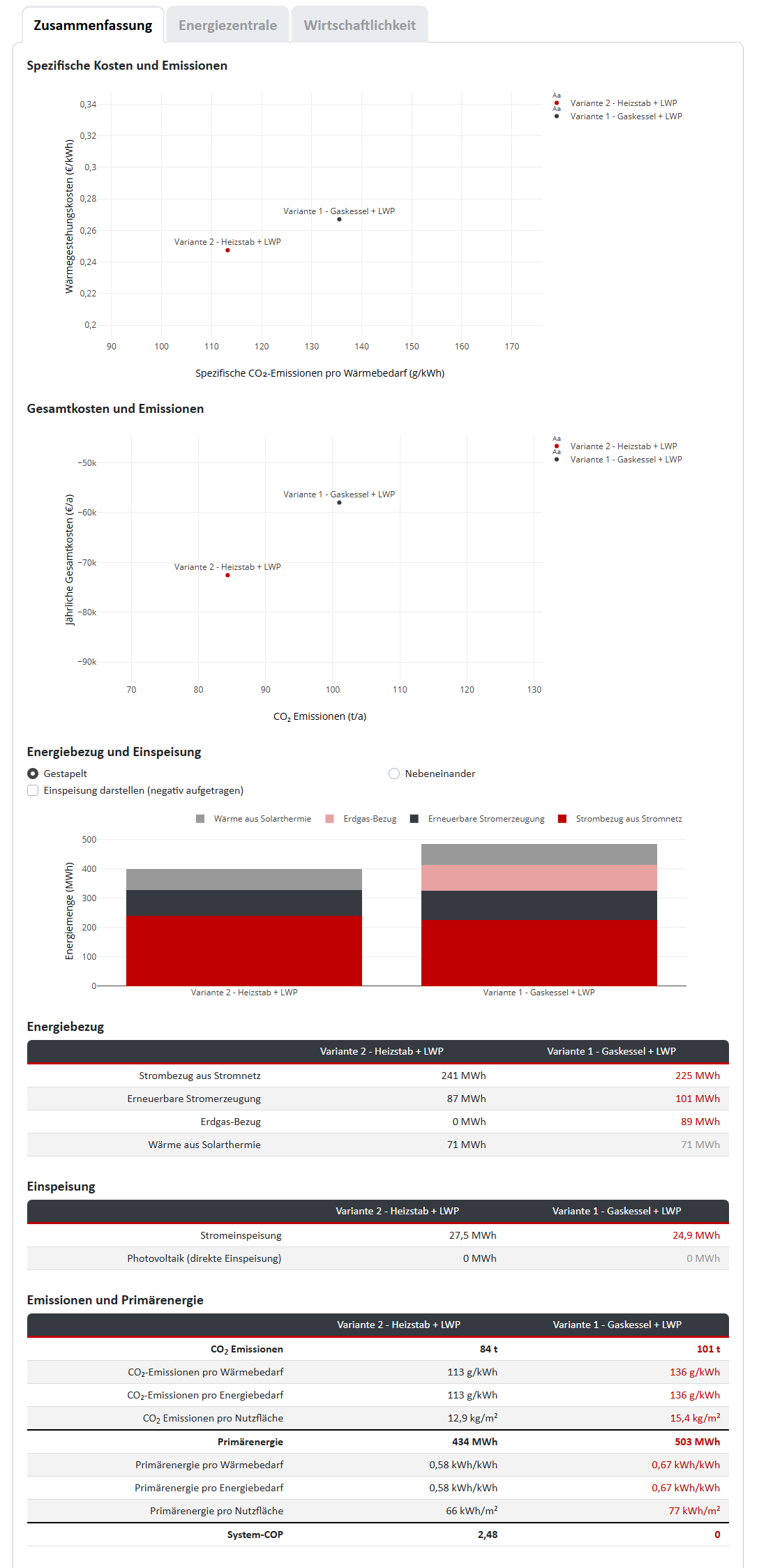

10) Zusammenfassung & Wirtschaftlichkeit

Links im Menü von nPro können nach erfolgter Betriebssimulation in der Energiezentrale die ausgewählt werden.

Über die Schaltfläche können die Unterrubriken Zusammenfassung, Energiezentrale und Wirtschaftlichkeit aufgerufen werden.

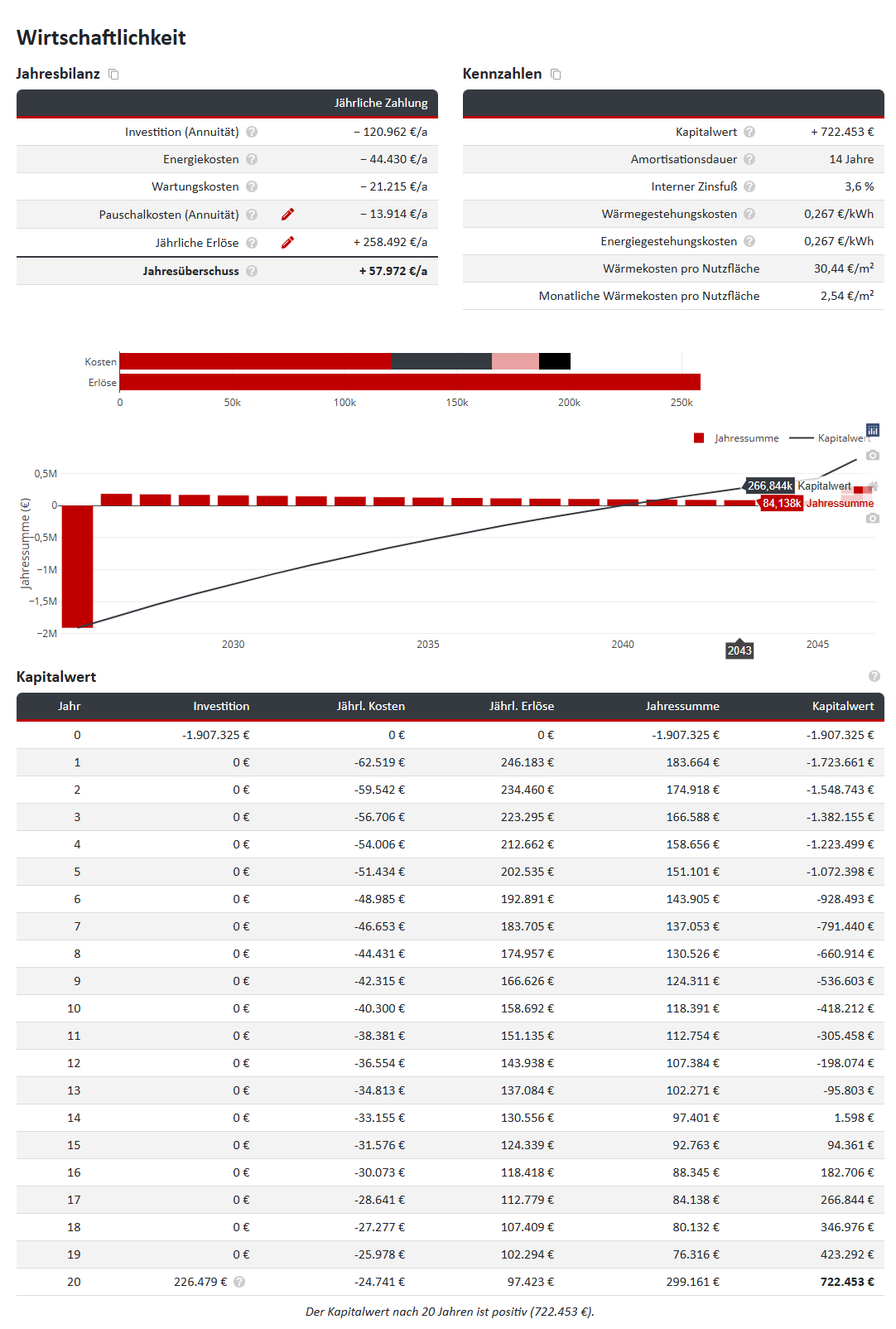

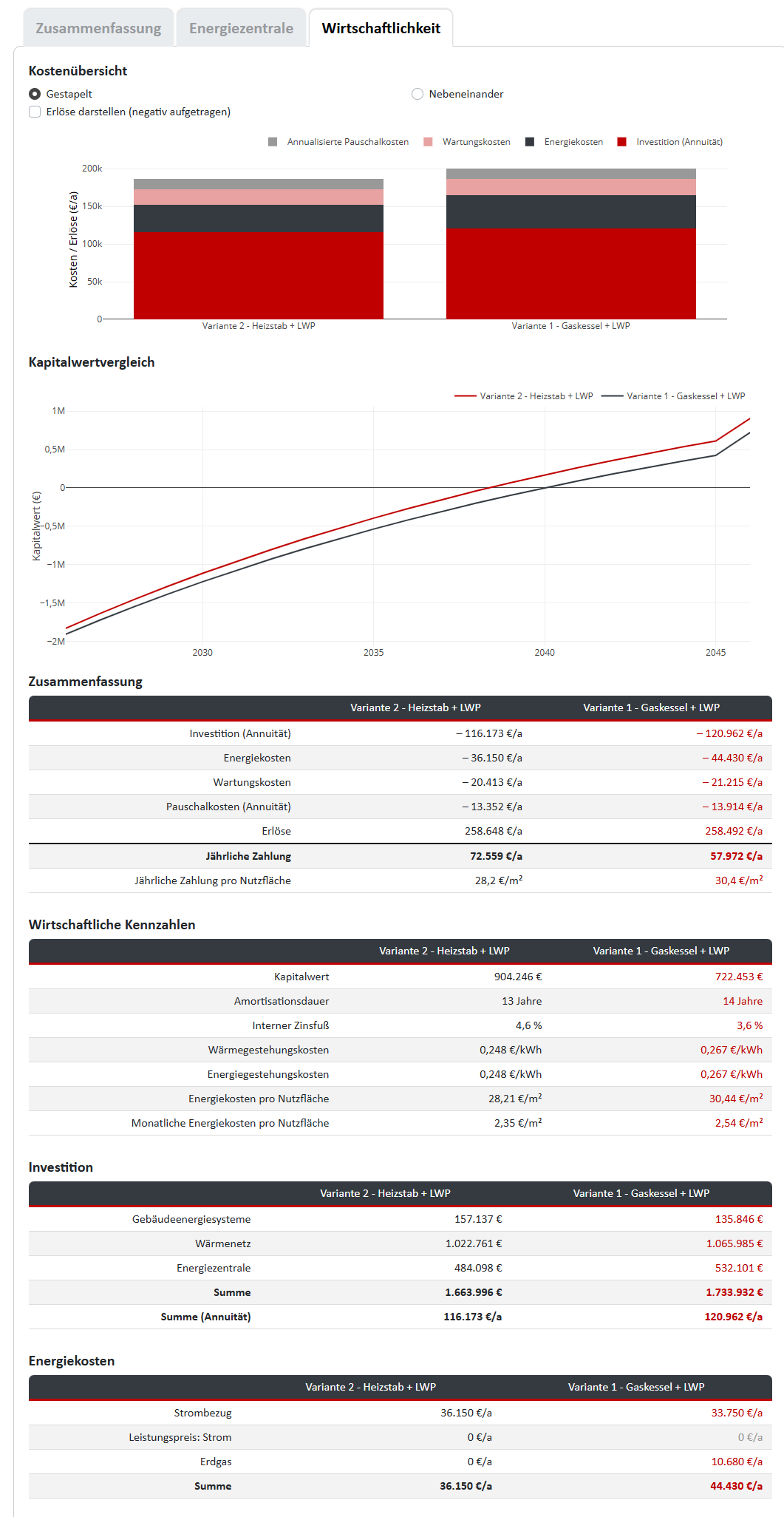

Die Schaltfläche führt zu einer detaillierten Analyse aller wirtschaftlichen Aspekte ({filename='static/wirtschaftlichkeit-waermenetz-jahresbilanz-waerme-kosten.png'}).

Jahresbilanz

Unter sind die jährlichen Zahlungsflüsse für die verschiedenen Kosten- und Ertragskategorien einsehbar:

- Investition (Annuität)

- Energiekosten

- Wartungskosten

- Pauschalkosten (Annuität) (Abbildung 41)

- Jährliche Erlöse

- Jahresüberschuss

Hier sind weitere Anpassungen möglich. So können z.B. unter Jährliche Erlöse die Erlöse für Bedarfsdeckung eingesehen und die folgenden Werte konfiguriert werden:

- Arbeitspreis

- Leistungspreis

- Grundpreis

- Einmalige Anschlussgebühr

Diese Einstellungen gelten jeweils für Wärmebedarf, Kältebedarf, Nutzerstrom, Elektromobilität und Wasserstoff.

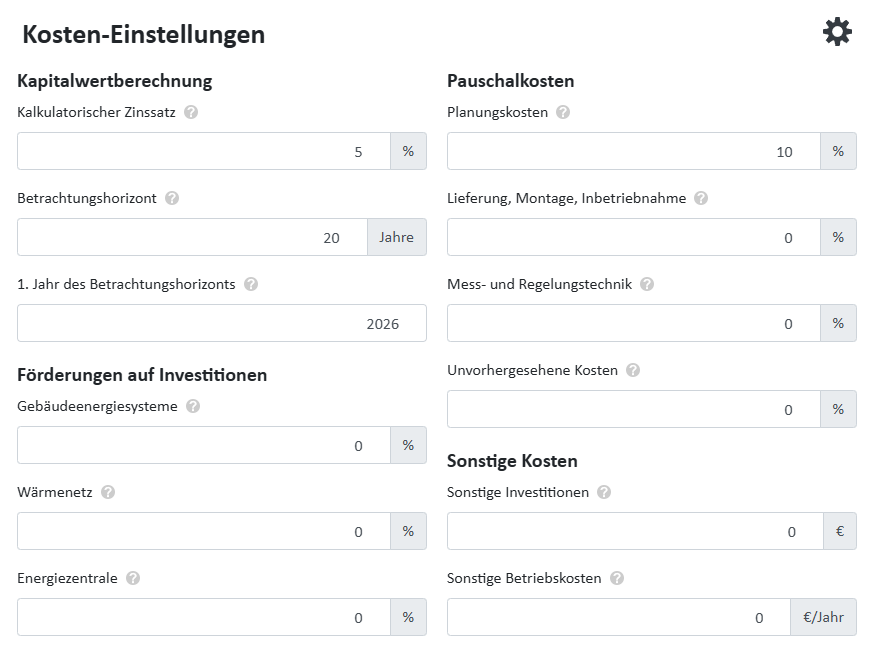

Darüber hinaus können unter Pauschalkosten ({filename='static/wirtschaftlichkeit-energie-kosten-waerme-pumpe-photovoltaik.png'}) weitere Parameter eingestellt werden:

- Kapitalwertberechnung: Kalkulatorischer Zinssatz; Betrachtungshorizont (Startjahr, Dauer)

- Förderungen auf Investitionen (in %): Gebäudeenergiesysteme, Wärmenetz; Energiezentrale

- Pauschalkosten: Planungskosten; Lieferung, Montage, Inbetriebnahme; Mess- und Regelungstechnik; Unvorhergesehene Kosten

- Sonstige Kosten: Sonstige Investitionskosten; Sonstige Betriebskosten

Kennzahlen

Unter sind zusammenfassende wirtschaftliche Kennzahlen aufgeführt:

- Kapitalwert

- Amortisationsdauer

- Interner Zinsfuß

- Wärmegestehungskosten

- Wärmekosten pro Nutzfläche

- Monatliche Wärmekosten pro Nutzfläche

Kosten- & Erlösaufstellung

Die relevanten Kostenarten und Investitionen des Energienetzes können hier detailliert eingesehen und bei Bedarf angepasst werden:

- Investitionen:

- Gebäudeenergiesysteme

- Wärmenetz ({filename='static/wirtschaftlichkeit-waermenetz-jahresbilanz-amortisation.png'})

- Energiezentrale

- Sonstige Investitionen

- Energiekosten:

- Strom

- Erdgas

- Wartungskosten:

- Wärmenetz

- Energiezentrale

- Sonstige Betriebskosten

- Pauschalkosten:

- Planungskosten (Investitionen × Prozentsatz = Summe, Annuität)

- Jährliche Erlöse:

- Stromeinspeisung

- Wärmebedarf

- Wärmebedarf (Leistungspreis, Grundpreis)

Investitionen

Zuletzt findet sich auf der Ergebnisseite eine detaillierte Aufschlüsselung der Investitionen. Hier können die verschiedenen Posten eingesehen und bei Bedarf angepasst werden:

- Gebäudeenergiesysteme:

- Wärmenetzanschluss

- Wärmenetz

- Energiezentrale: Jede im Energienetz verbaute Technologie, z. B.:

- Photovoltaik

- Erdgas-Kessel

- Solarthermie

- Luftwärmepumpe

- Wärmespeicher

11) Variantenvergleich

Links im Hauptinterface kann über eine bestehende Variante ausgewählt, kopiert und umbenannt werden.

Die Kopie dient nun als Vorlage für eine oder mehrere neue Variante(n).

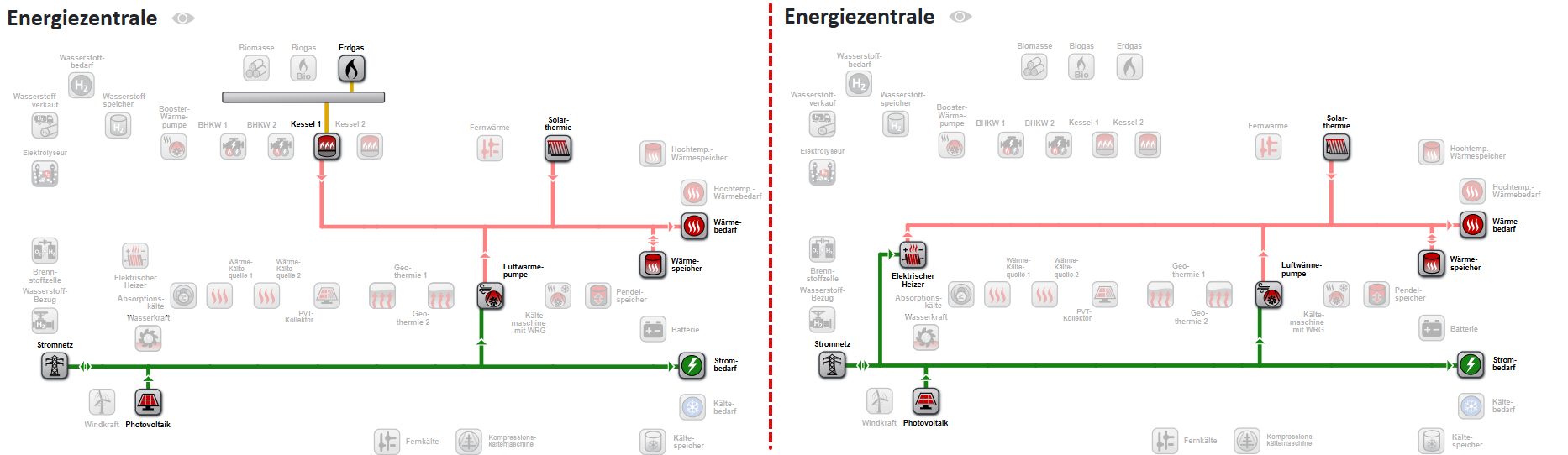

Hier werden beispielhaft zwei Varianten mit verschiedenen Anlagen bei sonst gleicher Konfiguration erzeugt ({filename='static/varianten-erdgas-kessel-elektrischer-heizstab-waerme-pumpe.png'}):

- Variante 1 - Gaskessel + LWP (Wärmenetz mit Gas-Heizkessel & Luftwärmepumpe)

- Variante 2 - Heizstab + LWP (Wärmenetz mit elektrischem Heizstab & Luftwärmepumpe)

Nun kann in einer der mehreren Varianten erneut das berechnet, die Anlagen in der dimensioniert und der Betrieb simuliert werden. Anschließend führt der Weg über zur Rubrik .

Zusammenfassung

Energiezentrale & Wirtschaftlichkeit

In den Rubriken und werden äquivalent zur Zusammenfassung tabellarisch und grafisch Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Varianten ersichtlich ({filename='static/varianten-gas-heizstab-waerme-pumpe-wirtschaftlich.png'}).

Mit übersichtlichen, detailreichen Zusammenfassungen technischer und wirtschaftlicher Parameter erleichtert nPro so die Bewertung von Projekten.

nPro Software

Plane dein Quartier mit nPro!

English

English

Deutsch

Deutsch