Wirtschaftlichkeitsberechnung für Quartiere mit Wärmenetz

Auf dieser Seite wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung in nPro anhand eines beispielhaften Quartiersprojekt mit Wärmenetz beschrieben.

Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsberechnung

Die Analyse zur Wirtschaftlichkeit in nPro basiert auf der deutschen VDI-Richtlinie 2067 (Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen - Grundlagen und Kostenberechnung). Die Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt alle Investitionen für die Gebäudeenergiesysteme, das Wärmenetz sowie alle zentralen Komponenten in der Energiezentrale. Hierbei wird die Kapitalwertmethode verwendet, um mithilfe des kalkulatorischen Zinssatzes und technischen Lebensdauer einer Technologie die Annuitäten einer Investition zu ermitteln. Die Annuitäten werden zusammen mit allen jährlich anfallenden Kosten zu jährlichen Gesamtkosten bzw. -erlösen zusammengefasst. Sind die auf diese Weise ermittelten jährlichen Kosten positiv, ist auch der Kapitalwert am Ende der Projektlaufzeit positiv und das Projekt wirtschaftlich. Sind die jährlichen Kosten negativ, ist das Projekt nicht wirtschaftlich. Zu den Erlösen gehören auch Erlöse des Betreibers des Energiesystems, welcher diese von den Gebäudebesitzern für die gedeckten Wärme-, Kälte- und Strombedarfe erhält. Die Erlöse für die gedeckten Bedarfe können in nPro durch Arbeitspreise (€/kWh), Leistungspreise (€/kW) und Grundpreise (€/Jahr) abgebildet werden. Gemäß der VDI 2067 werden zudem Residualwerte (Restwerte) am Ende der Lebensdauer berücksichtigt. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn eine Anlage (z.B. das Wärmenetz) eine technische Lebensdauer aufweist, die höher ist als die Projektlaufzeit. In diesem Fall kommt es im letzten Jahr zu einem Erlös aus dem Residualwert. Die Wertabschreibung erfolgt linear über die Lebensdauer. Ist die technische Lebensdauer einer Technologie kleiner als die Projektlaufzeit, muss während der Projektlaufzeit eine Ersatzinvestition getätigt werden.

Zu den einmalig anfallenden Kosten zählen:

- Investitionen der Anlagen (Gebäudeenergiesystem, Wärmenetz und Energiezentrale),

- Förderungen auf Investitionen (separat ausgewiesen, nicht Teil der Investitionen), sowie

- Pauschalkosten (separat ausgewiesen, nicht Teil der Investitionen).

Zudem gehen jährlich anfallende Kosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung ein. Diese bleiben nominal über den Betrachtungshorizont konstant, werden jedoch gemäß der Kapitalwertmethode über die Jahre abgezinst:

- Energiekosten (z.B. für Strombezug),

- Wartungskosten (angegeben als Prozentsatz der Investition),

- Erlöse (z.B. für Stromeinspeisung oder Erlöse für die Deckung des Wärmebedarfs),

- CO2-Kosten, sowie

- sonstige Betriebskosten (z.B. Versicherungen und Verwaltungskosten).

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ermittelt verschiedene ökonomische Kennzahlen, wie den Kapitalwert, den internen Zinsfuß und die Amortisationszeit. Diese Faktoren helfen dabei, die Rentabilität eines Projekts aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu beurteilen.

Beschreibung des Beispielquartiers

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung in nPro wird anhand eines Beispielquartiers erläutert. Zunächst werden das Quartier und die Eingangsgrößen der Simulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung beschrieben.

Projektdaten

In den Projektdaten kann der kalkulatorische Zinssatz (z.B. 5 %) sowie der Bertrachtungshorizont (z.B. 20 Jahre) definiert werden. Als Versorgungslösung wird für dieses Fall-Beispiel ein kaltes Nahwärmenetz (Anergienetz) mit dezentralen Wärmepumpen betrachtet, wobei die Kältebereitstellung ebenfalls über das kalte Wärmenetz erfolgt. Es wird eine Förderung auf die Investitionen für die Gebäudeenergiesysteme, das Wärmenetz und die Anlagen in der Energiezentrale berücksichtigt. Es werden außerdem sonstige Kosten definiert, welche Kosten beschreiben, die an keiner anderen Stelle in der Berechnung berücksichtigt werden können (z.B. Versicherungskosten oder einmalige Investitionskosten): Hierbei können sonstige Investitionskosten (einmalig) und sonstige (jährliche) Betriebskosten definiert werden.

Gebäude

Für das Berechnungsbeispiel werden drei unterschiedliche Gebäudeenergiesysteme im Quartier betrachtet:

- Netz-Wärmepumpe: Netz-Wärmepumpe nutzen das Wärmenetz als Wärmequelle und deckt die Wärmebedarfe, die aufgrund zu geringer Netztemperaturen nicht direkt durch das Wärmenetz gedeckt werden können. Der Kältebedarf wird über passive Kühlung mit dem Wärmenetz gedeckt.

- Erdwärmepumpe: Erdwärmepumpen decken die Wärmebedarfe der Gebäude. Abwärme aus der Kältebereitstellung wird nicht ins Wärmenetz eingespeist. Die Spitzenlast wird mittels Heizstäben gedeckt.

- Luftwärmepumpe: Luftwärmepumpen decken die Wärmebedarfe der Gebäude. Der Kältebedarf wird vollständig durch eine luftgekühlte Kältemaschine (mit Rückkühlwerk) gedeckt. Die Abwärme der Kältemaschine wird an die Außenluft abgegeben. Die Spitzenlast wird mittels Heizstäben gedeckt.

Wärmenetz

Die Länge des Wärmenetzes für die 30 Gebäude wird in desem Fall-Beispiel zu 800 m angesetzt. Die Kosten werden vereinfacht pauschal zu 500 €/m für das Rohrnetz und 400 €/m für die Erdarbeiten angenommen. Die Rohrnetzkosten von 500 €/m fallen hierbei pro Meter Trasse doppelt an (Vor-/Rücklauf), die Kosten für die Erdarbeiten werden in der Berechnung nur einmal veranschlagt. Es wird eine technische Lebensdauer von 40 Jahren und Wartungskosten von 1 % der Investition angenommen. Da der Betrachtungshorizont für die Wirtschaftlichkeitsberechnung 20 Jahre beträgt, wird das Wärmenetz nach Ablauf des Betrachtungshorizonts noch einen Restwert aufweisen. Hierbei wird eine lineare Abschreibung angenommen und der Restwert gemäß Kapitalwertmethode abgezinst.

Energiezentrale

In der Energiezentrale werden die zentralen Technologien installiert (also alle Anlagen, die nicht in den Gebäuden installiert werden). In diesem Fall-Beispiel sind dies Photovoltaik, Biomasse-Kessel, Solarthermie, Luftwärmepumpen, Geothermie-Sonden und Batterien. Für die Solarthermie wird eine Mindestfläche von 400 m2 und für die Batterie eine minimale Speicherkapazität von 50 kWh angenommen. Zusätzlich wird der Arbeitspreis für Strom auf 0,3 €/kWh und für Biomasse-Bezug auf 0,045 €/kWh festgelegt. Desweiteren wird eine CO2 Bepreisung mit 100 €/tCO2 angegeben.

Wirtschaftlichkeit: Auswertung

Nachfolgend werden die detaillierten Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Quartiersprojekt erläutert.

Jahresbilanz

Die Jahresbilanz bietet eine erste Übersicht zur Wirtschaftlichkeit des Projekts, indem sie alle relevanten Kosten, Zuschüsse und Einnahmen jährlich zusammenfasst. Dies umfasst die Amortisation der Anfangsinvestitionen aller Erzeugungs- und Speichertechnologien sowie eventuelle zusätzliche, benutzerdefinierte Investitionen. Ebenfalls berücksichtigt werden die Energiekosten (Strom, Erdgas, Biomasse, etc.). Hinzu kommen die gesamten Wartungs- und Betriebskosten der Anlagen. Aufgeführt sind auch die Kosten durch die CO2-Bepreisung, berechnet als Produkt aus dem CO2-Preis und den CO2-Emissionen. Die Gesamtsumme der Pauschalkosten wird ebenso in die Bilanz aufgenommen, wobei angenommen wird, dass diese Kosten zusammen mit den Investitionen im ersten Projektjahr (Jahr 0) anfallen. Auf der Einnahmenseite werden die Gesamterlöse aus der Energieeinspeisung (beispielsweise in das Stromnetz) und aus der Deckung des Energiebedarfs (Wärme, Kälte, Strom und Wasserstoff) berücksichtigt. Die Bilanz wird komplettiert durch die Summierung aller jährlichen Kosten und Erlöse. Ein positiver Saldo deutet auf einen jährlichen Gewinn hin, während ein negativer Saldo auf einen Verlust hinweist. Es können weitere Kennzahlen berechnet werden, wie der Überschuss pro Nutzfläche.

| Jährliche Zahlung | |

|---|---|

| Investition (Annuität) | - 544.700 €/a |

| Energiekosten | - 61.597 €/a |

| Wartungskosten | - 59.954 €/a |

| CO2-Kosten | - 13.303 €/a |

| Pauschalkosten (Annuität) | - 294.803 €/a |

| Erlöse | + 231.527 €/a |

| Förderung | + 53.154 €/a |

| Jahresüberschuss | - 689.675 €/a |

| Überschuss pro Nutzfläche | - 52 €/m² |

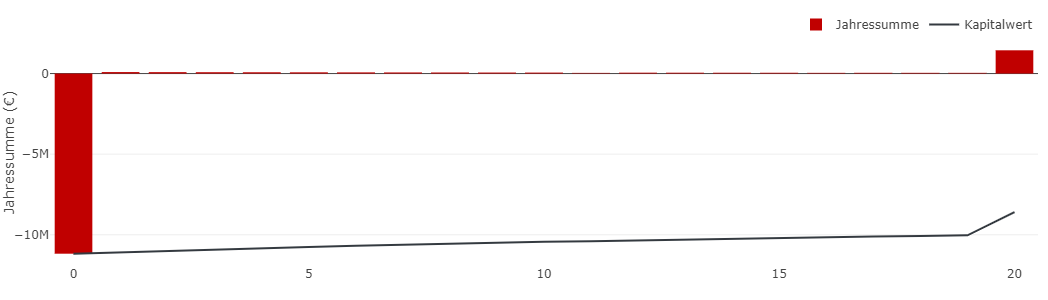

Kapitalwert

Die Kapitalwerttabelle zeigt über den gesamten Projektzeitraum die resultierenden Zahlungsein- und ausgänge. Hierbei wird zwischen Investitionen, jährlichen Kosten sowie jährlichen Erlösen unterschieden. Zu Projektbeginn im Jahr 0 fallen die Investitionen, Pauschalkosten sowie Förderungen an. Diese Summe der drei Werte ist im Fall-Beispiel mit -11.175.683 € angegeben. Die Investition in Höhe von -23.387 € stellt die abgezinste Ersatzinvestition für die Batterie dar, die vor Ablauf des Betrachtungshorizonts ihre technische Lebensdauer erreicht hat. Gleiches gilt für die Luftwärmepumpe des Gebäudeenergiesystems dessen Lebensdauer nach 15 Jahren erreicht wird und Ersatzinvestitionen in Höhe von -6.682 € hervorruft. Die positive Investitionen am Ende des Betrachtungshorizonts (1.406.112 €) stellen beschreiben die Restwerte von Anlagen, die nach Ablauf des Betrachtungshorizonts (ggfs. aufgrund von Ersatzinvestitionen während des Betrachtungshorizonts) noch nicht ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Dies könnte bspw. ein Wärmenetz mit einer technischen Lebensdauer von 40 Jahren sein. Es wird eine lineare Abschreibung angenommen.

| Jahr | Investition | Jährl. Kosten | Jährl. Erlöse | Jahressumme | Kapitalwert |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | -11.175.683 € | 0 € | 0 € | -11.175.683 € | -11.175.683 € |

| 1 | 0 € | -128.432 € | 220.502 € | 92.070 € | -11.083.613 € |

| 2 | 0 € | -122.316 € | 210.002 € | 87.685 € | -10.995.928 € |

| 3 | 0 € | -116.492 € | 200.002 € | 83.510 € | -10.912.418 € |

| 4 | 0 € | -110.944 € | 190.478 € | 79.533 € | -10.832.885 € |

| 5 | 0 € | -105.661 € | 181.407 € | 75.746 € | -10.757.139 € |

| 6 | 0 € | -100.630 € | 172.769 € | 72.139 € | -10.685.000 € |

| 7 | 0 € | -95.838 € | 164.542 € | 68.704 € | -10.616.296 € |

| 8 | 0 € | -91.274 € | 156.706 € | 65.432 € | -10.550.864 € |

| 9 | 0 € | -86.928 € | 149.244 € | 62.316 € | -10.488.548 € |

| 10 | 0 € | -82.788 € | 142.137 € | 59.349 € | -10.429.199 € |

| 11 | -23.387 € | -78.846 € | 135.369 € | 33.136 € | -10.396.063 € |

| 12 | 0 € | -75.092 € | 128.923 € | 53.831 € | -10.342.232 € |

| 13 | 0 € | -71.516 € | 122.784 € | 51.268 € | -10.290.964 € |

| 14 | 0 € | -68.110 € | 116.937 € | 48.827 € | -10.242.137 € |

| 15 | 0 € | -64.867 € | 111.368 € | 46.501 € | -10.195.636 € |

| 16 | -6.682 € | -61.778 € | 106.065 € | 37.606 € | -10.158.030 € |

| 17 | 0 € | -58.836 € | 101.014 € | 42.178 € | -10.115.852 € |

| 18 | 0 € | -56.034 € | 96.204 € | 40.170 € | -10.075.682 € |

| 19 | 0 € | -53.366 € | 91.623 € | 38.257 € | -10.037.425 € |

| 20 | 1.406.112 € | -50.825 € | 87.260 € | 1.442.547 € | -8.594.878 € |

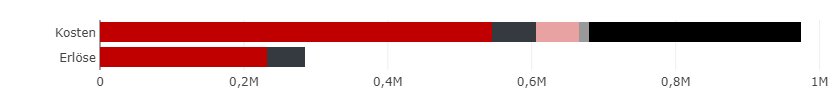

Kosten- und Erlösaufstellung

Im Folgenden werden die Positionen der Kosten- und Erlösaufstellung im Detail beschrieben.

Investitionen

Die Kategorie Gebäudeenergiesysteme beinhaltet die Investitionen für alle Erzeugungs- und Speicheranlagen der Gebäude (dargestellt als Annuitäten). Im Fall-Beispiel umfassen die Gebäudeenergiesysteme eine Investition von 1.137.960 € mit einer jährlichen Annuität von 86.552 €. Ersatzinvestitionen werden hierbei ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus werden Sanierungsmaßnahmen ausgewiesen für eine zusätzliche Dämmung der Gebäudehülle oder Maßnahmen zur Absenkung der Vorlauftemperatur. Diese belaufen sich im Fall-Beispiel auf 4.400.000 € mit einer Annuität von 273.227 € pro Jahr. Die Wärmenetzkosten umfassen die Trassen- und Rohrkosten und können von Benutzer definiert werden. Weitere Investitionen fallen für alle Anlagen in der Energiezentrale an (hier: 1.006.250 € mit einer Annuität von 71.864 € pro Jahr). Die benutzerdefinieren, sonstigen Investitionen betragen 500.000 € mit einer jährlichen Annuität von 40.121 € (zur Annualisierung wird die Projektlaufzeit verwendet). Insgesamt beläuft sich die Summe der Investitionen auf 8.164.210 € mit einer Gesamtannuität von 544.700 € pro Jahr.

| Investition | Annuität | |

|---|---|---|

| Gebäudeenergiesysteme | 1.137.960 € | 86.552 €/a |

| Sanierungsmaßnahmen | 4.400.000 € | 273.227 €/a |

| Wärmenetz | 1.120.000 € | 72.936 €/a |

| Energiezentrale | 1.006.250 € | 71.864 €/a |

| Sonstige Investitionen | 500.000 € | 40.121 €/a |

| Summe | 8.164.210 € | 544.700 €/a |

Energiekosten

In Tabelle 4 ist dargestellt, wie sich die Energiekosten auf die unterschiedlichen Anteile aufteilen: Die Stromkosten beziehen sich auf den Strombezug der Energiezentrale. Der Betriebsstrom für z.B. Wärmepumpen oder Heizstäbe in den Gebäuden sowie der Pumpstrom für das Wärmenetz wird in diesem Fall-Beispiel nicht über die Energiezentrale bezogen sondern direkt aus dem Stromnetz. Außerdem werden die Kosten für weitere Energieträger wie in diesem Beispiel Biomasse aufgelistet.

| Preis | Energiemenge | Kosten | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Strombezug (Energiezentrale) | 0,3 €/kWh | x | 76 MWh/a | = | 22.800 €/a |

| Biomasse | 0,045 €/kWh | x | 73 MWh/a | = | 3.285 €/a |

| Bezug des Betriebsstroms aus Stromnetz | 0,12 €/kWh | x | 279 MWh | = | 33.457 €/a |

| Bezug des Pumpstroms aus Stromnetz | 0,12 €/kWh | x | 17,1 MWh | = | 2.055 €/a |

| Summe | 61.597 €/a |

Wartungskosten

Die Aufschlüsselung der Wartungskosten für die drei Systeme Gebäudeenergiesystem (z.B. Wärmepumpen in Gebäuden), Wärmenetz und Energiezentrale ist in Tabelle 5 enthalten. Zusätzlich werden hier für die Gewinn-Verlust-Berechnung weitere jährliche Betriebskosten berücksichtigt, wie z.B. Grundpreise oder Versicherungskosten.

| Kosten | |

|---|---|

| Gebäudeenergiesysteme | 18.746 €/a |

| Wärmenetz | 11.200 €/a |

| Energiezentrale | 25.008 €/a |

| Sonstige Betriebskosten | 5.000 €/a |

| Summe | 59.954 €/a |

CO2-Kosten

Die Tabelle 6 stellt die jährlichen äquivalenten CO2-Emissionen und die resultierenden Kosten dar.

| Preis | Jährlichen Emissionen | Kosten | |||

|---|---|---|---|---|---|

| CO2-Kosten | 100 €/t | x | 133 t/a | = | 13.303 €/a |

Pauschalkosten

Die Pauschalkosten setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu gehören Kosten für Planungsleistungen, beispielsweise von Ingenieurbüros, berechnet als Prozentsatz der Gesamtkosten des Projekts. Ebenso fließen Kosten für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Anlagentechnik als Prozentsatz der Gesamtkosten des Projekts ein. Des Weiteren fallen Kosten für Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Form eines Prozentsatzes der Gesamtkosten des Projekts an. Zusätzlich können unvorhergesehene Mehrkosten als Prozentsatz der Gesamtkosten des Projekts berücksichtigt werden. Alle Prozensätze können vom Benutzer definiert werden. Die Summe der Pauschalkosten beträgt im Fall-Beispiel bei 3.673.894 € mit einer jährlichen Annuität von 294.803 €.

| Investitionen | Prozentsatz | Kosten | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Planungskosten | 8.164.209 € | x | 10 % | = | 816.421 € |

| Lieferung, Montage, Inbetriebnahme | 8.164.209 € | x | 10 % | = | 816.421 € |

| Mess- und Regelungstechnik | 8.164.209 € | x | 15 % | = | 1.224.631 € |

| Unvorhergesehene Kosten | 8.164.209 € | x | 10 % | = | 816.421 € |

| Summe | 3.673.894 € | ||||

| Annuität | 294.803 €/a |

Erlöse

Die Erlöse setzen sich in diesem Fall-Beispiel aus der Stromeinspeisung, sowie den Erlösen für den gedeckten Wärme- und Kältebedarf in den Gebäuden zusammen. Bei der Erlösen für Wärme- und Kältebedarf wird im Fall-Beispiel zwischen Grundpreis, Leistungspreis und Arbeitspreis unterschieden. Die Erlöse für den gedeckten Wärme- und Kältebedarf werden in der Regel mit dem Energieversorger vereinbart. Die Summe der Erlöse beträgt im Fall-Beispiel 231.527 € pro Jahr.

| Vergütung | Menge | Erlöse | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Stromeinspeisung | 0,04 €/kWh | x | 37,4 MWh/a | = | 1.496 €/a |

| Wärmebedarf | 0,12 €/kWh | x | 1.030 MWh/a | = | 123.648 €/a |

| Wärmebedarf (Leistungspreis) | 50 €/kW/a | x | 673 kW | = | 33.652 €/a |

| Wärmebedarf (Grundpreis) | 200 €/Geb. | x | 30 Geb. | = | 6.000 €/a |

| Kältebedarf | 0,1 €/kWh | x | 264 MWh/a | = | 26.400 €/a |

| Kältebedarf (Leistungspreis) | 50 €/kW/a | x | 687 kW | = | 34.331 €/a |

| Kältebedarf (Grundpreis) | 200 €/Geb. | x | 30 Geb. | = | 6.000 €/a |

| Summe | 231.527 €/a |

Förderung

Es können verschiedene Förderungen berücksichtigt werden, welche wie folgt definiert werden können: Pauschaler Fördersatz auf die Investitionskosten der Gebäudeenergiesysteme (z. B. Wärmepumpen oder Kältemaschinen), pauschaler Fördersatz auf die Investitionskosten des Wärmenetzes (Rohre und Installationskosten), sowie pauschaler Fördersatz auf die Investitionskosten von Anlagen in der Energiezentrale (z. B. Großwärmepumpe oder Wärmespeicher).

| Förderquote | Investition | Förderung | ||

|---|---|---|---|---|

| Gebäudeenergiesysteme | 10 % | 1.137.960 € | 113.796 €/a | |

| Wärmenetz | 40 % | 1.120.000 € | 448.000 €/a | |

| Energiezentrale | 10 % | 1.006.250 € | 100.625 €/a | |

| Summe | 662.421 € | |||

| Annuität | 53.154 €/a |

Investitionen: Detaillierte Auflistung

Der folgende Abschnitt zeigt die Investitionen der drei Systemteile (Gebäude, Wärmenetz und Energiezentrale) im Detail auf. Die Investitionen werden in Form von Tabellen dargestellt, welche die Anzahl der Komponenten, die Investitionskosten, die jährliche Annuität und die jährlichen Wartungskosten enthalten. Die Investitionen werden über die benutzerdefinierte technische Lebensdauer abgeschrieben. Die Annuität berechnet sich aus der Summe der Investitionen, der Abschreibungsdauer sowie dem kalkulatorischen Zinssatz. Die Wartungskosten werden als Prozentsatz der Investitionskosten angegeben (VDI 2067).

Gebäudeenergiesysteme

Die Tabelle 10 enthält eine vollständige Auflistung aller Komponenten der Gebäudeenergiesysteme sowie die zugehörigen Investitionen und Wartungskosten. In diesem Beispiel werden 26 Netz-Wärmepumpen verbaut, von denen jede einen Anschluss an das Wärmenetz benötigt.

| Anzahl | Investition | Annuität | Wartung | |

|---|---|---|---|---|

| Wärmenetzanschluss | 26 | 229.235 € | 14.928 €/a | 2.292 €/a |

| Netz-Wärmepumpe | 26 | 748.400 € | 60.054 €/a | 14.968 €/a |

| Erdwärmepumpe | 2 | 12.585 € | 1.010 €/a | 252 €/a |

| Luftwärmepumpe | 2 | 14.585 € | 1.412 €/a | 292 €/a |

| Geothermiesonden | 2 | 81.940 € | 5.088 €/a | 0 €/a |

| Elektrischer Heizstab | 4 | 8.245 € | 612 €/a | 82 €/a |

| Luftgekühlte Kältemaschine | 2 | 42.970 € | 3.448 €/a | 859 €/a |

| Sanierungsmaßnahmen | --- | 4.400.000 € | 273.227 €/a | --- |

| Summe | 64 | 5.537.960 € | 359.779 €/a | 18.746 €/a |

Wärmenetz

Die Investitions- und Wartungskosten in Abhängigkeit von der Länge des Wärmenetzes sind in Tabelle 11 dargestellt.

| Länge | Investition | Annuität | Wartung |

|---|---|---|---|

| 0,8 km | 1.120.000 € | 72.936 €/a | 11.200 €/a |

Energiezentrale

Tabelle 12 enthält eine Auflistung aller benötigten Komponenten für die Energiezentrale sowie die zugehörigen Investitionen und Wartungskosten.

| Investition | Annuität | Wartungskosten | |

|---|---|---|---|

| Photovoltaik | 61.600 € | 4.943 €/a | 616 €/a |

| Biomasse-Kessel | 2.250 € | 181 €/a | 68 €/a |

| Solarthermie | 160.000 € | 12.839 €/a | 2.400 €/a |

| Luftwärmepumpe | 149.600 € | 12.004 €/a | 3.740 €/a |

| Geothermie-Sonden | 592.800 € | 36.811 €/a | 17.784 €/a |

| Batterie | 40.000 € | 5.086 €/a | 400 €/a |

| Summe | 1.006.250 € | 71.864 €/a | 25.008 €/a |

Das könnte Sie auch interessieren

nPro Software

Plane dein Quartier mit nPro!

English

English

Deutsch

Deutsch